【レビュー】「RingConn 第2世代」|サブスク無しで利用可能で、完成度の高いスマートリング

香港に本社を置くRingConnが今年初めに日本でも販売を開始したスマートリング「RingConn 第2世代」を提供頂いたので紹介します。

筆者がスマートリングを試用するのはissinの「Smart Recovery Ring」に続いて2つ目で、「RingConn 第2世代」も基本的には健康管理に重点を置いたスマートリングとなっており、指に装着しているだけで24時間365日、ユーザーの健康状態を測定し、スコア化・グラフ化して可視化してくれるデバイスとなっています。

今回はその「RingConn 第2世代」のマットブラックモデルを紹介したいと思います。

仕様

「RingConn 第2世代」の主な仕様は下記の通りで、表面には航空機宇宙グレードの合成チタンを採用し、リングの厚さは最薄部で2mm、幅は6.8㎜、重さは2〜3gと、コンパクトを追求した製品となっています。

デザイン自体もフランスの有名なデザイナーがデザインしたユニークで人間工学に基づいたデザインを採用しており、IF Design Awardやグッドデザイン賞も受賞しています。後の項目で紹介しますが、リング自体は円形ではなく、外側はかなり丸みを帯びた四角形といった感じで、内側は基本円形ですが、センサーや充電端子の為に一部に突起や平らな部分があります。

また、IP68等級の防塵防水構造となっており、水深100mで10分の耐水性があるので、装着したまま水仕事やシャワー、水泳が可能です。

バッテリー駆動時間は最長12日間で、バッテリーを内蔵した充電ケースを用いることで最長150日以上の使用が可能。カラーラインナップはマットブラック、フューチャーシルバー、ロイヤルゴールド、ローズゴールドの4色展開となっています。

機能面としては、AIを活用した睡眠健康トラッキングや包括的な睡眠時呼吸モニタリングを行えるのが特徴で、血中酸素モニタリングは2秒に1回、心拍数モニタリングも2.5分に1回と測定頻度が高く、睡眠時無呼吸モニタリングの精度も90.7%と高くなっています。

さらに、睡眠時間や睡眠段階だけでなく、睡眠中の血中酸素濃度、心拍数、皮膚温度、呼吸数に関する洞察を得たり、ストレススコアや運動の記録なども管理・閲覧が可能です。

主な仕様

| カラー | マットブラック フューチャーシルバー ロイヤルゴールド ローズゴールド |

| 素材 | 航空機宇宙グレードの合成チタン PVDコーティング 医療グレードのエポキシ樹脂 |

| 幅 | 6.8㎜ |

| 厚さ(最薄部) | 2㎜ |

| 重さ | リング本体:約2〜3g 充電ケース:約80g |

| サイズ | 6~14号 (USサイズ) |

| 防水防塵性能 | IP68 (水深100mで10分の耐水性) |

| センサー | 光学式心拍センサー 皮膚温度センサー 血中酸素センサー 3D加速度センサー |

| バッテリー容量 | 充電ケース:500mAh |

| バッテリー持続時間 | サイズ6~7:最大10日 サイズ8~11:最大11日間 サイズ12~14:最大12日間 |

| 充電時間 | リング:約90分 充電ケース:約120分 |

| 接続 | Bluetooth 5.0 |

| 対応OS | iOS 14.0以降 Android 8.0以降 |

サイジングキット

他のスマートリングと同じく、「RingConn 第2世代」を購入する前に、どのリングサイズが良いかを決定する必要があり、大体が日本の指輪のサイズとは異なるUSサイズなどを採用していることが多い為、まず送られてくるサイジングキットを使って自身の指に合ったサイズを特定するところからスタートします。

サイジングキットには6~14号のダミーリングが入っており、自身に合ったサイズを選択し、サイズ感を確認出来ます。指は時間によって浮腫み(むくみ)などで太さが変わることから、サイズ感を確認する際は利き手ではない方の手の人差し指、中指、薬指に24時間以上装着することが推奨されています。

最適なパフォーマンスと精度を得るには人差し指に装着することが推奨されており、その理由としては人差し指は動脈血流が強く、測定精度が向上すると言われていますが、「RingConn 第2世代」は人差し指、中指、薬指のいずれに装着しても一貫した精度が提供されるとのこと。

また、サイジングキットには本体カラーの見本も付属しており、これはメーカーによっては付いていないところもあり、実際の色感まで分かるので、有り難いところ。自分に合ったサイズが分かったら製品を正式に発注する仕組みです。

外観デザイン等

まず、同梱品はスマートリング本体の他、USB-Cケーブル、充電ケース、説明書等の冊子類で、USB-Cケーブルは編み込み式でしっかりしたものが同梱されています。

充電ケースは手の平サイズとなっており、マットな質感で程よい高級感があります。ただ充電するだけではリングのサイズからすると大きく見えますが、充電ケース内部にはバッテリーが内蔵されていることから、ケーブルを接続していなくてもリングを充電可能で、バッテリー駆動時間はリング本体のみだと最長12日間ですが、ケースで15〜20回のフル充電が可能なので合計で150日以上利用可能になります。

充電ケースにリングを収納すると、前面のLEDインジケーターが青色に光る他、リングと充電ケースの接点部分も点滅して知らせてくれる仕組み。磁石で接点がくっつくので、ある程度のところまで入れると自動的に正常な位置に引っ張られます。

なお、充電ケースのみの重さは実測値で79gで、見た目ほど重くなく、長期の旅行などに持って行くのも苦ではない重さとなっています。また、背面に充電用のUSB-Cポートが搭載されています。

筆者は”マットブラック”カラーを選択しましたが、表面と側面がマットなブラックカラー、エッジの面取り加工部分が光沢のあるデザインで非常に高級感があるカラーリングとなっています。ただ、フォーマルな場面が多い方はシルバーが無難かと思います。

リングの太さ(幅)は6.8㎜で、「Oura Ring 4」は7.9㎜、「Smart Recovery Ring」は8㎜、「SOXAI RING 1.1」は7.6㎜、「Galaxy Ring」は7㎜とライバル製品よりも細いのが特徴。スマートリングは幅が太く、装着してみると結構目立つのですが、充電中以外は常時着けていてこそ真価を発揮する製品なので、少しでも細い方が様々なシチュエーションでも装着したままでいれる為、この細さは有り難いです。

また、重さは2〜3g(サイズにより変動)で非常に軽く、サイズさえきちんと合ったものを装着すればスマートウォッチよりも楽に装着でき、細さも相まって睡眠中にも違和感なく着け続けることが可能です。

上述した通り、リングは外側も内側も真円ではなく、外側は四角に近い円といった感じで、この形状によりエッジの厚みを最小化しているのだそうです。また、内側は各種センサーや充電端子などが下部に搭載されており、その影響で下部に突起がある他、下部だけ平らな形状となっています。これは他のスマートリングも似たような感じの形状のものが多く、一見しただけでは装着すると違和感があるのでは?と思ってしまいますが、実際に装着すると全然気にならないのが不思議なところ。

様々な健康状態を可視化できるアプリ

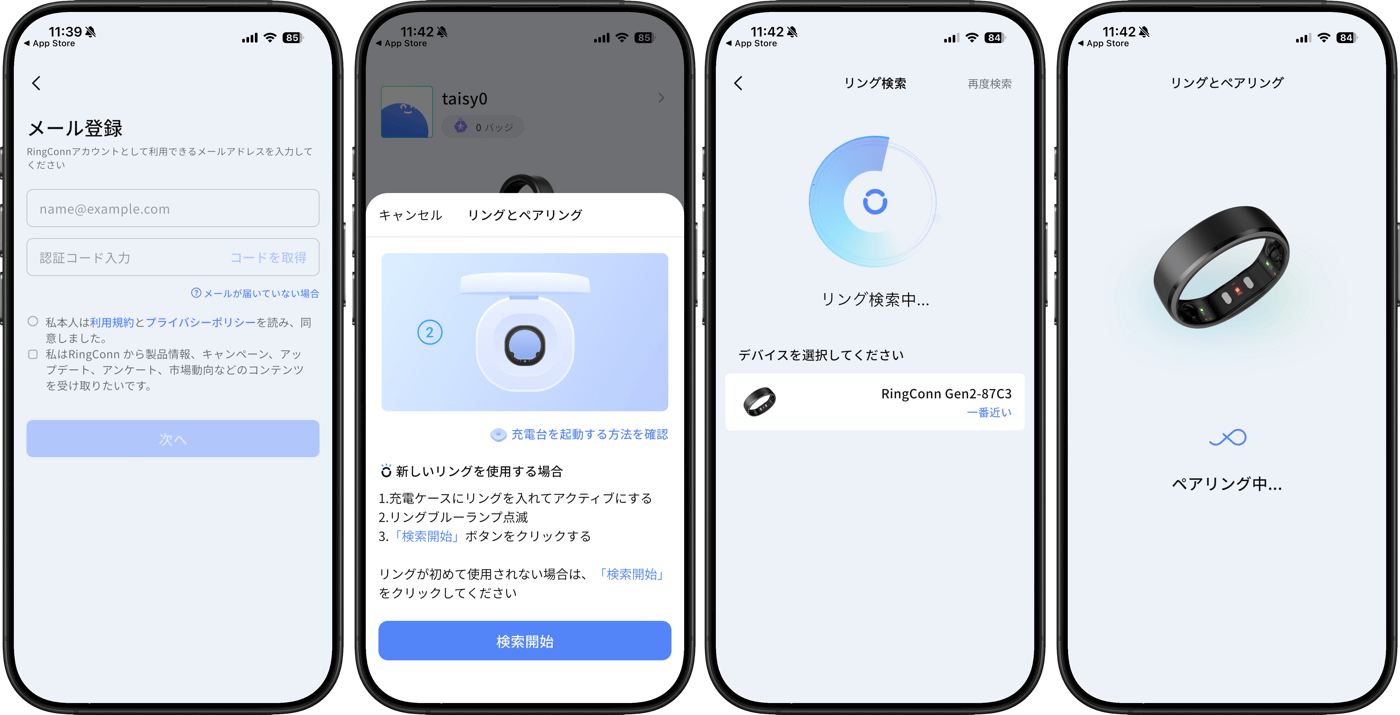

「RingConn 第2世代」を使うにはまずiOSおよびAndroid向けに用意されている公式アプリ「RingConn」と連携させる必要があり、アプリを起動して表示される「登録/ログイン」ボタンからアカウントの作成やユーザーの身長や体重などのデータを入力し、「RingConn 第2世代」とペアリングするだけで、数分で初期準備は完了します。

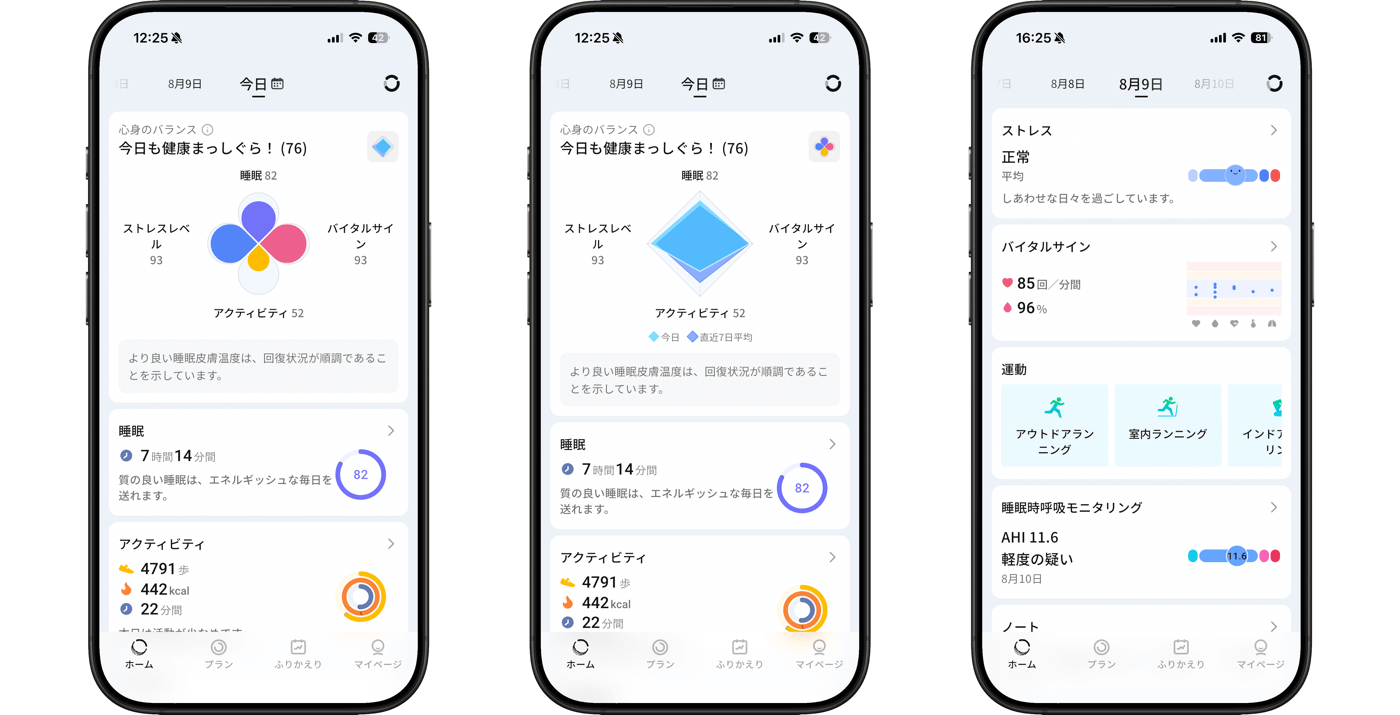

アプリのトップ画面では、睡眠、ストレスレベル、バイタルサイン、アクティビティの4つの項目のスコア(100点満点)を視覚的に把握することが可能となっており、閲覧出来るデータはかなり豊富なのが特徴。筆者もこれまでにApple Watchやフィットネスバンドなども使ってきましたが、収集・閲覧出来るデータの量は一番と言って良いかもしれないレベルです。

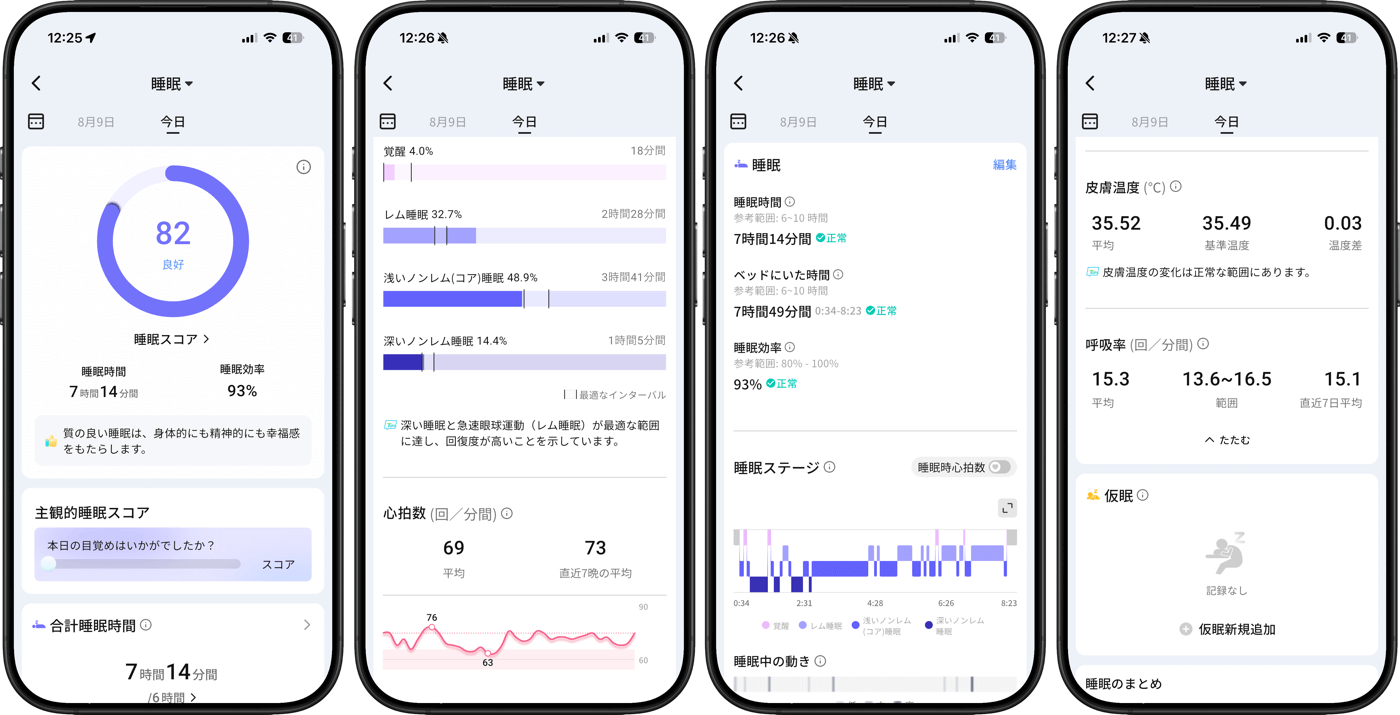

睡眠

「睡眠」では、スコアと共に睡眠時間と睡眠効率が最上部に表示され、改善案や睡眠不足が与える影響や原因なども提案される仕組み。また、睡眠のステージ(レム睡眠やノンレム睡眠の時間など)や睡眠中に動いた回数、睡眠中の心拍数や心拍変動、酸素飽和度、皮膚温度、呼吸率などのデータが閲覧可能。

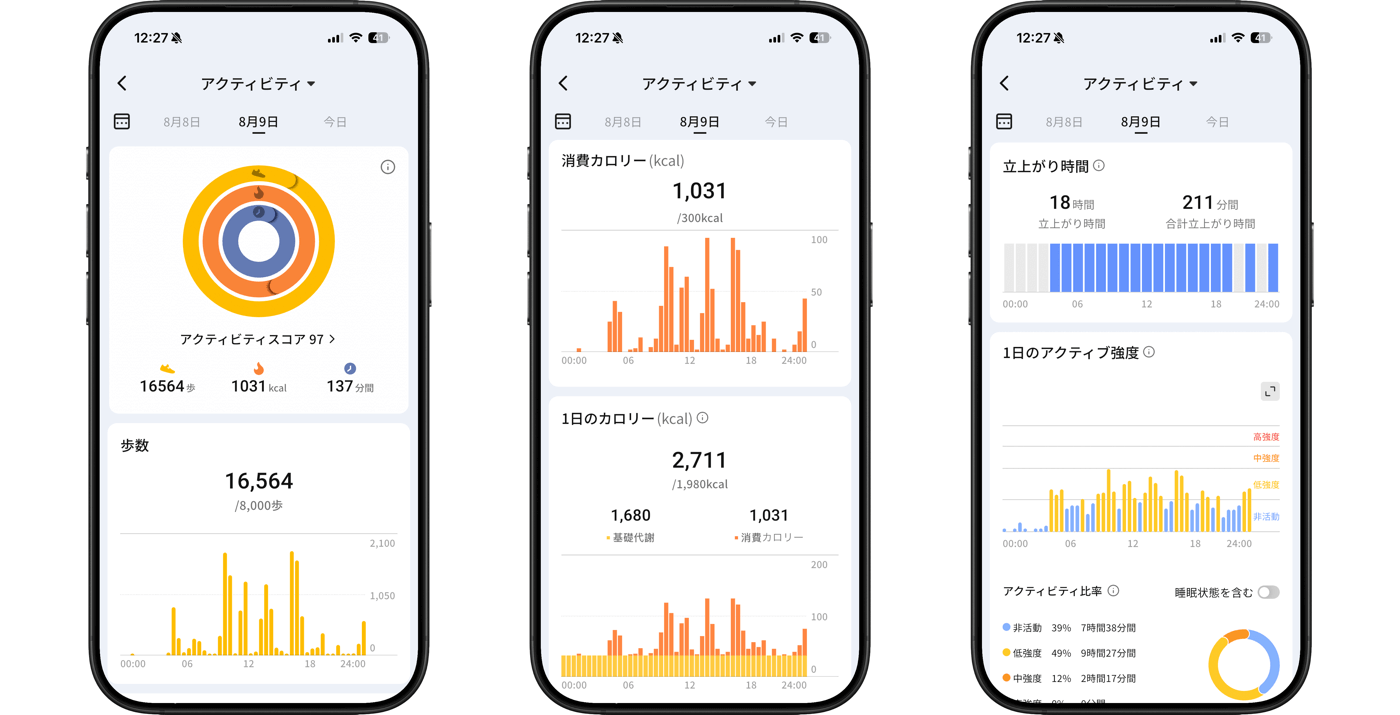

アクティビティ

「アクティビティ」の項目では、その日の歩数や消費カロリー、立ち上がり時間などの活動量のデータを閲覧可能。アクティビティのスコアは当日の運動が健康に与える影響を評価するスコアとなっており、合計スコアが高いほど、その日の活動が健康に良い影響を与えていることを示しています。

また、活動内容の強度のデータも視覚的に閲覧可能で、散歩やゆっくり目のウォーキングであれば低強度、ランニングやサイクリングが中強度、速く走ったり縄跳びが高強度となっています。

なお、歩数の測定精度をApple Watchと比較したものが下記の表の通り。試用期間が短くデータ数が少ない為、あくまで参考レベルですが、ほぼ同じ数値でした。(※8月8日の歩数が「RingConn 第2世代」の方が少ないのは一時的に外していた時間があった為)

| 月日 | RingConn 第2世代の歩数 | Apple Watchの歩数 |

|---|---|---|

| 8月8日 | 7588 | 9621 |

| 8月9日 | 16564 | 16381 |

| 8月10日 | 5355 | 5307 |

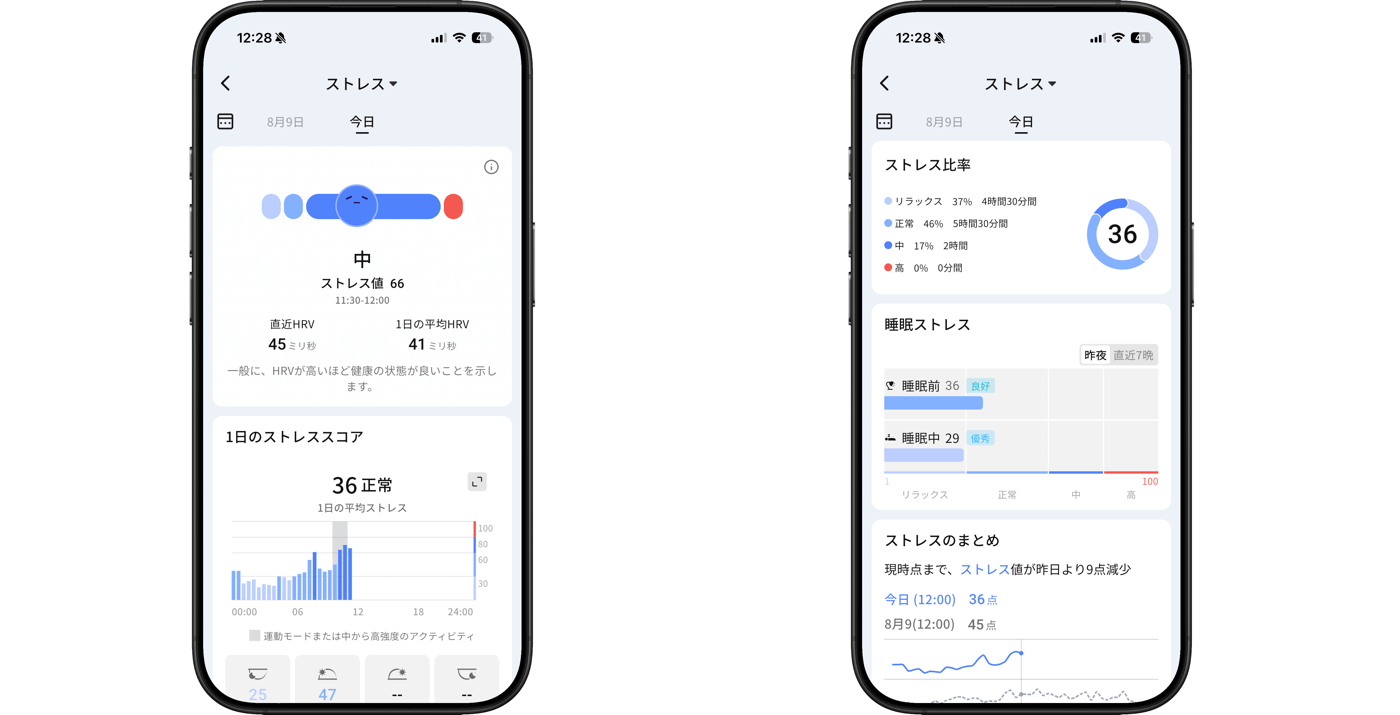

ストレス

「ストレス」のスコアは、心拍数と心拍変動(HRV)をもとにストレス状態またはリラックス(休息)状態を測定して数値化したもので、1〜29はリラックス、30〜59は正常、60〜79は中、80〜100は高といった評価に。

1日のストレススコアの変動をグラフで閲覧出来たり、各評価レベルの比率を確認したり、睡眠時のストレスレベルを確認することも可能です。最下部では前日とのストレスレベルの比較も評価してくれるようになっています。

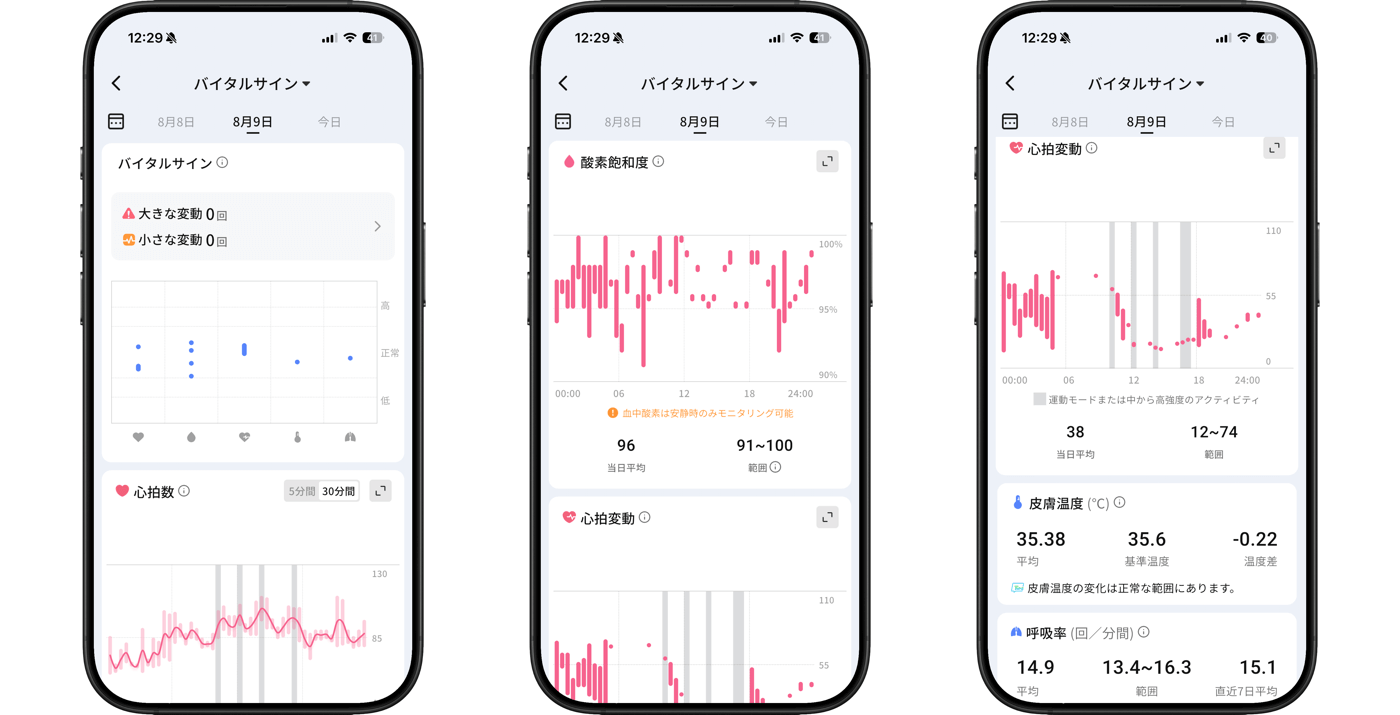

バイタルサイン

「バイタルサイン」では、その日の心拍数、酸素飽和度、心拍変動、皮膚温度、呼吸率の項目を確認可能で、心拍数と酸素飽和度は手動で測定するボタンも用意されています。

心拍数や酸素飽和度などはApple Watchでも測定しているのである程度把握していますが、皮膚温度はあまり気にしたことがなかったので、自身の身体の新しい数値が分かって新鮮です。

また、平均値や正常な範囲も表示されているので、その範囲内に収まっているのかどうかも一目で分かる仕組みで、非常に見易いように作り込まれている印象。

運動

「運動」の項目は、その名の通り、運動の情報を記録することが可能。

ウォーキング、ライニング、サイクリングといった予めショートカットが用意されている運動は「GO」ボタンを押すことで自動で運動時間や心拍数、カロリーなどを計測してくれますが、ショートカットが用意されていない運動は手動で運動内容を記録する必要あり。

ショートカットは将来的には増えそうな気がしますが、ウォーキング、ライニング、サイクリング以外の運動をする場合はちょっと面倒かもしれません。

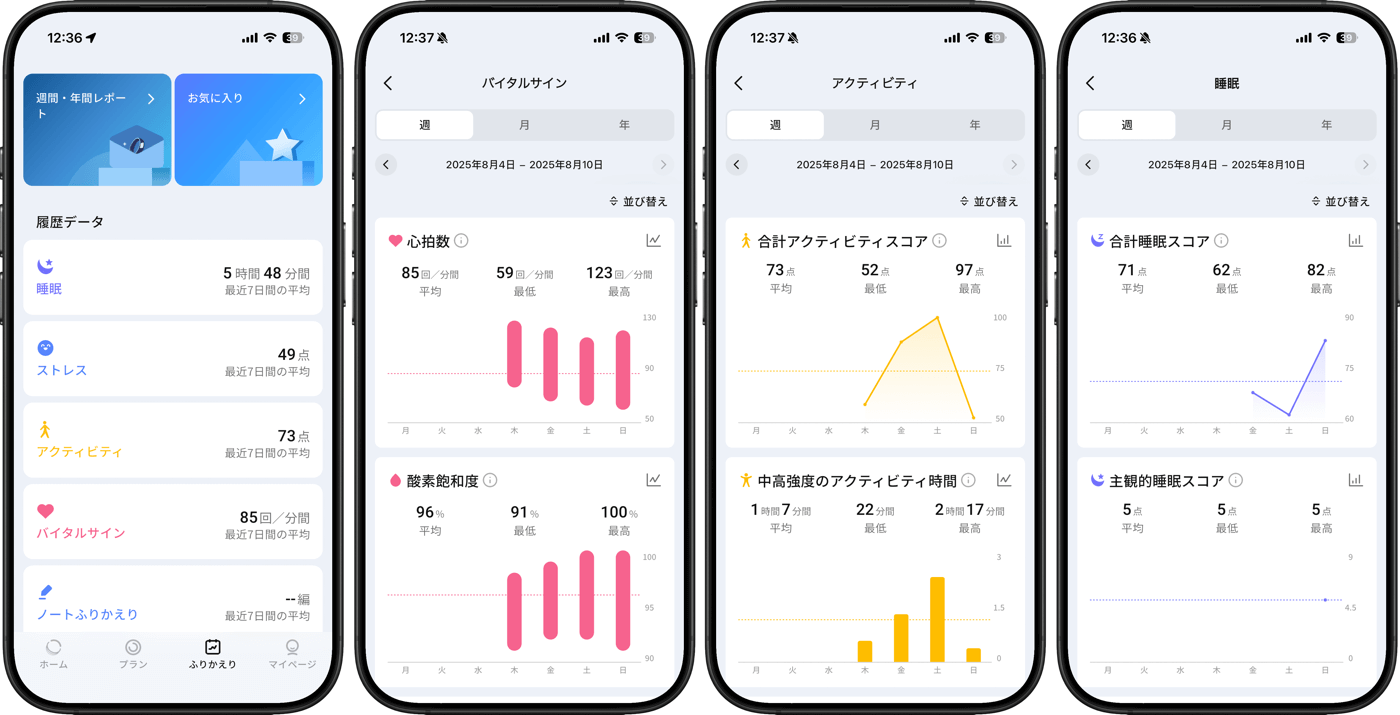

ふりかえり

「ふりかえり」のタブでは収集した各項目の過去のデータがまとめられており、週別、月別、年別で閲覧することが可能です。

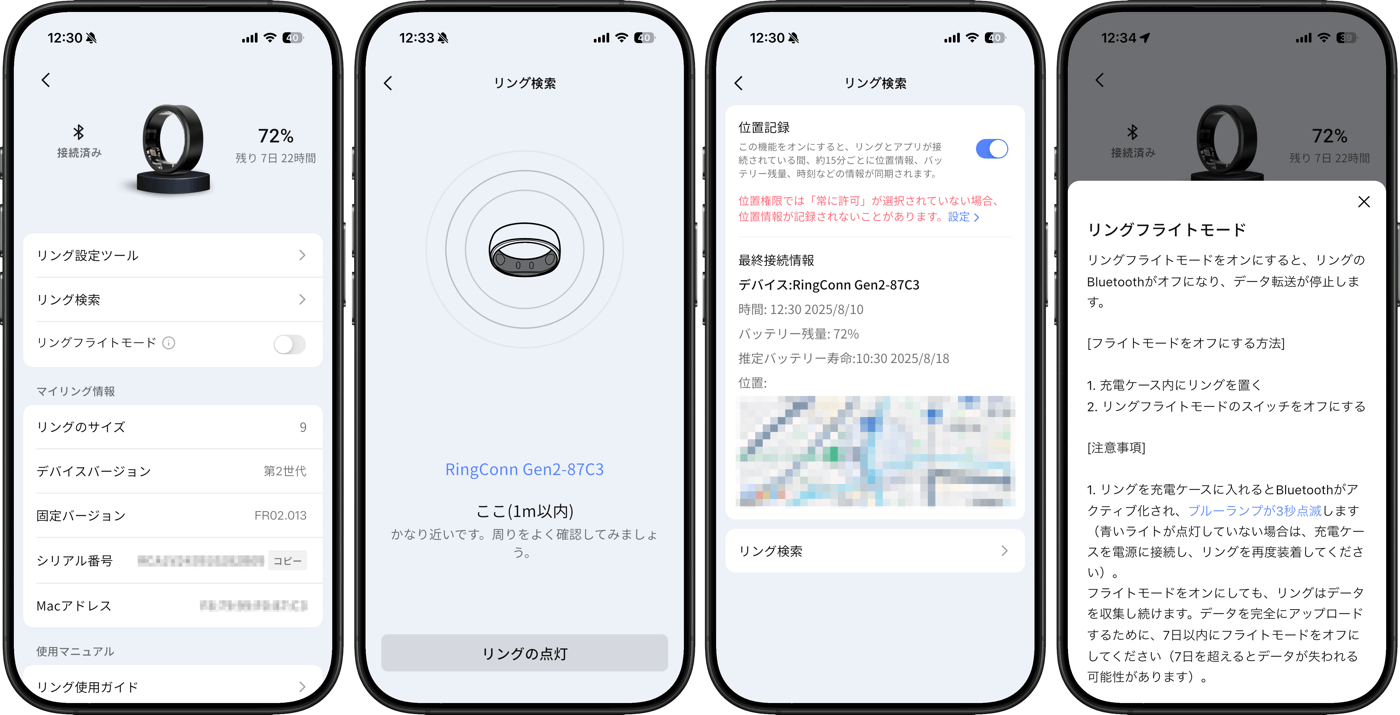

設定やその他の機能

設定画面では、リングの接続状況やバッテリー残量の確認が出来る他、様々な設定変更を行うことが可能。また、Apple Watchのフィットネスのようなバッジシステムも用意されており、利用を継続したり、目標をクリアすると様々なバッジが貰える仕組み。

また、「データ管理」画面ではAppleの「ヘルスケア」アプリとのデータ連携も設定可能で、Googleの「Google Fit」も連携可能ですが、Googleが「Google Fit Developer API」のサポートを終了した為、2025年10月1日以降は「Google Fit」とのデータ同期機能はサービス終了となる予定です。そのことから「Health Connect」へのデータ移行が推奨されています。

次に、「マイリング情報」画面の一部が下記の画像ですが、「リング検索」ではリングとアプリが接続されている際に15分ごとに位置情報を記録し、無くした場合に大凡の位置が特定可能です。あくまで補助的な機能なので確実ではないものの、無くした際には少しは役立つかもしれません。また、フライトモードも用意されており、飛行機に乗った際にBluetoothをオフにしつつ、データ収集を継続してくれます。

最後に、筆者は男性なのでアプリに表示されませんが、女性の場合は皮膚温度による月経周期を予測する機能も利用可能です。

ウィジェットなど

スマホのホーム画面用のウィジェットも用意されており、iOSでは「健康スコアとバッテリー残量」「歩数とカロリー」「バイタルデータ」の3種類のウィジェットが利用可能。アプリを開かず、歩数などの基本的なデータをホーム画面で手軽に確認できるのは便利。

また、座り続けている場合に立ち上がって体を動かすことを促す通知も届く仕組みで、デスクワークが多い人にも良いかもしれません。

睡眠時呼吸モニタリング機能

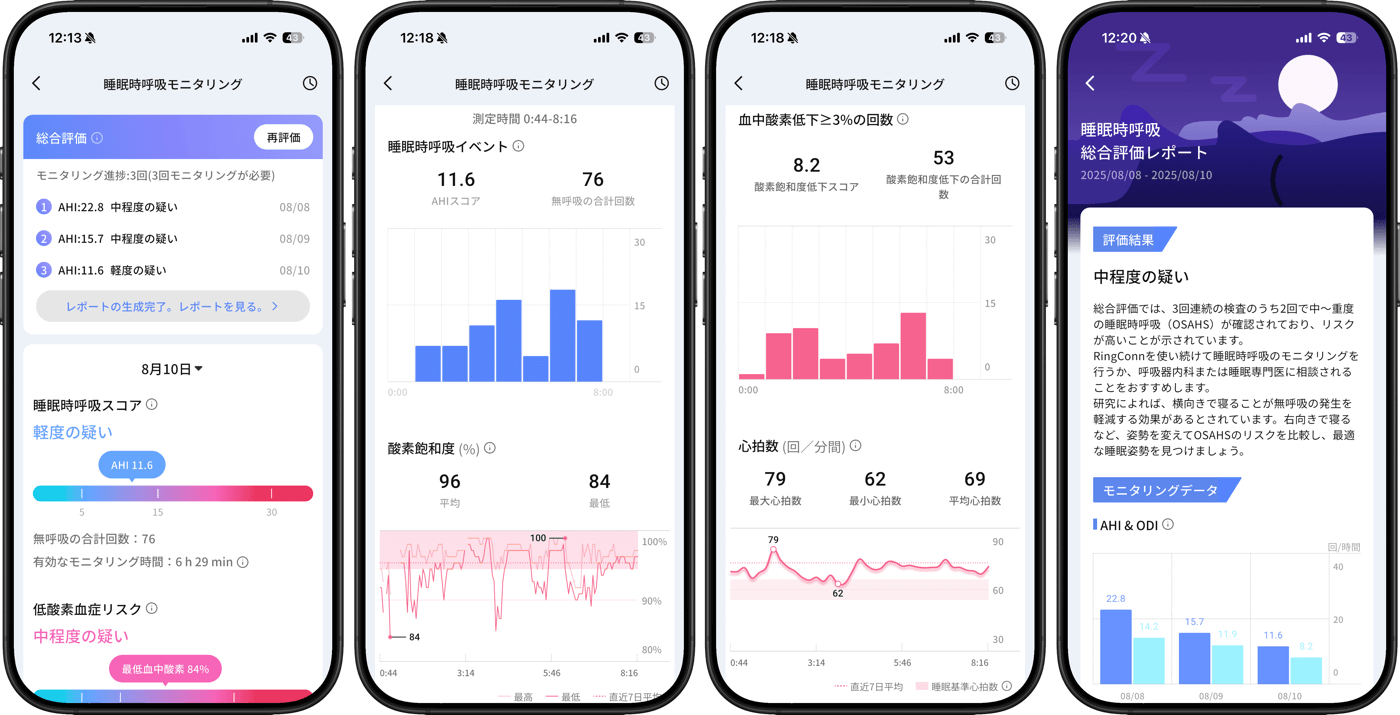

「RingConn 第2世代」の特徴として睡眠時の呼吸状況(無呼吸の回数や血中酸素の低下回数など)をモニタリングしてくれる機能が用意されており、睡眠中に生体データを収集し、高度な分析を行い、睡眠時の呼吸パターンのモニタリングをサポートするものとなっています。

利用するには「総合評価モード」を有効化し、3回分の睡眠データを収集した上で分析レポートが提供される仕組み。本モードで測定する際は、就寝時に圧迫されないよう、横向きで寝る際は圧迫される手にリングを装着しないことや、より正確なデータを取得するために人差し指への着用が推奨されています。

実際に測定した結果が下記画像の通りで、“中程度の疑い”という結果に…。筆者は睡眠中に呼吸が止まることがあると言われていたので、ある程度は自覚していたのですが、実際に「RingConn 第2世代」でも”疑いあり”という結果が出たことから、ちょっと落ち着いたら病院に行ってみようかなと思います。

本機能は医療機関が推奨している機能ではない独自機能の為、あくまで目安といった形ですが、それでもこういったデータを基に自身の身体の状態を自覚出来るのは良いところかもしれません。

バッテリー駆動時間

「RingConn 第2世代」のバッテリー駆動時間は、上述した通り、最長12日間で、バッテリーを内蔵した充電ケースを用いることで最長150日以上の使用が可能となっています。

バッテリー駆動時間はリングのサイズによっても少し異なっており、筆者が試用したのはサイズ「9」なので最長11日間で、サイズが大きいほどバッテリー駆動時間も長くなります。

実際のバッテリー駆動時間はというと、満充電で試用を開始してから一度も充電せずに6日間で残り58%といった結果となりました。そこから逆算すると、12日〜13日間はもつことになり、公称値を上回る形に。

実際のところ、入浴時は念の為に外す方も多いと思いますが、入浴時に充電ケースに入れて充電し、それ以外は装着し続けるといった使い方で充電切れになることはほぼないと思われます。

まとめ

「RingConn 第2世代」を実際に試用して感じたこととしては、収集・閲覧出来るデータが豊富で、精度も高く、アプリも含めて完成度が非常に高いスマートリングだと思いました。

実際のところ同じような測定はスマートウォッチやフィットネスバンドでも代用でき、スマートウォッチの場合はディスプレイが付属している他、通知の表示も可能なので、スマートウォッチの方が機能面では断然上ですが、スマートリングの場合は常時着用していても着けていることを忘れるくらい自然に利用出来る為、腕に常時何かを着けていることが嫌な方に向いているかもしれません。

また、睡眠データの取得がスマートリングの主な用途の1つかと思いますが、指輪は腕時計より就寝時の装着も気にならない為、非常に自然な形でデータが取れるので、スマートウォッチ利用者でも就寝時は着用したくないという方にオススメです。

さらに、一部のスマートリングではサブスク形式で本体以外にも毎月お金が掛かる製品もありますが、本製品は製品を購入すれば基本無料で全ての機能が利用可能なのも魅力の1つかもしれません。

なお、価格は52,800円(税込)で、公式ストアでは専用リングプロテクターが無料で貰えるキャンペーンも数量限定で実施されています。また、公式ストアでの購入時にクーポンコード「taisyo5」を入力することで5%オフで購入出来るので、是非どうぞ。

コメント