「Insta360 GO Ultra」 レビュー|より万能になったウェアラブルアクションカム

Insta360が先月に発売した最新の小型アクションカメラ「GO Ultra」を提供して頂いたので紹介します。

「GO Ultra」は小型アクションカメラ「GO」シリーズの最上位モデルとして追加され、特徴的なモジュラーデザインやマグネットで様々な所に取り付けて撮影出来る特徴はそのままに、カメラ本体の形状が親指型の楕円系から正方形変更され大型化されました。

画質面では1/1.28インチセンサーと5nm AIチップにより、優れた低照度性能と夜間撮影を実現し、全く新しい環境光センサーを搭載したことで、フリッカーを除去して本当の色を再現し、昼も夜も、どのフレームもシャープで高精細な映像を撮影可能となっています。

また、動画の最大解像度は「GO 3S」の4K30fpsから4K60fpsへとアップグレードされており、より滑らかな4K動画が撮影可能で、AIによるノイズリダクションとダイナミックレンジを最適化し、暗闇でもディテールを逃すことなく撮影可能な低照度撮影機能の「PureVideo」モードに対応した他、「4KアクティブHDR」にも対応し、速いペースのシーンやコントラストの高い照明下でもスムーズで本物のような映像を捉えることが可能です。

他にも細かな改良点や変更点があるのですが、「GO 3S」との違いに焦点を当てて紹介したいと思います。

GO UltraとGO 3Sの主な仕様比較

まずは「GO Ultra」と「GO 3S」の主な仕様を比較したものが下記の表。

| Insta360 GO Ultra | Insta360 GO 3S | |

|---|---|---|

| センサー | 1/1.28インチ | 1/2.3インチ |

| プロセッサ | 5nm AIチップ | 14nmチップ |

| 写真解像度 | 50MP | 12MP |

| 最高ビデオ品質 | 4K60fps | 4K30fps |

| 環境光センサー | ○ | × |

| PureVideoモード | ○ | × |

| 4KアクティブHDRモード | ○ | × |

| 動画コーデック | H.265/H.264 | H.264 |

| 最大動画ビットレート | 180Mbps | 120Mbps |

| ISO感度 | 100-6400 | 100-3200 |

| 音声ファイル形式 | 48 kHz, 32bits, AAC | 48 kHz, 24bits, AAC |

| ストレージ | リムーバブルストレージ (microSD/最大2TB) | 内蔵ストレージ (取り外し不可/64GB・128GB) |

| 最大 FOV | 156° | 150° |

| 連続録画時間 | カメラ単体:70分 カメラ+アクションポッド:200分 | カメラ単体:38分 カメラ+アクションポッド:140分 |

| 急速充電 (0%から80%まで) | カメラ単体:12分 カメラ+アクションポッド:18分 | カメラ単体:23分 カメラ+アクションポッド:47分 |

| フリップ式タッチスクリーン | 2.5インチ | 2.2インチ |

| 4K クラリティズーム | ○ | × |

| Bluetooth | ver 5.4 | ver 5.0 |

| Wi-Fi | <カメラ> 2.4GHz:802.11b/g/n/ax 5GHz:802.11a/n/ac/ax <アクションポッド> 2.4GHz:802.11b/g/n/ax | 5GHz:802.11a/n/ac |

| 重さ | カメラ:53g アクションポッド:109g | カメラ:39g アクションポッド:96g |

| サイズ | カメラ:46×45.7×18.3㎜ アクションポッド:70.4×48.8×33.3㎜ | カメラ:25.6×54.4×24.8㎜ アクションポッド:63.5×47.6×29.5㎜ |

同梱品や外観デザインなど

「GO Ultra」の標準セットの同梱物は左上から時計回りに、本体、USB-C – USB-Cケーブル、クイックスタートガイドやシールなどの各種冊子、マグネット式簡易クリップ、磁気ペンダント、クイックリリース安全コードといった構成。「GO 3S」では充電ケーブルはUSB-A – USB-Cケーブルでしたが、USB-C – USB-Cケーブルに変更されている他、新たなアクセサリとしてマグネット式簡易クリップとクイックリリース安全コードが同梱されています。注意点としてはこれまでの「GO」シリーズには付属していたピボットスタンドが別売りとなっているので、各種アクセサリを取り付けるには何らかのマウントを購入する必要があります。

前面はより通常のアクションカメラっぽいデザインになり、片手でカメラのように撮影出来るようグリップが用意されています。全体の大きさは70.4×48.8×33.3㎜と「GO 3S」の63.5×47.6×29.5㎜から全ての面で一回り大きくなっています。

左右側面は基本的に同じ設計で、右側面には電源ボタンと様々な機能を割り振ることができるクイックボタンが用意されており、左側面にはカメラのロックを外すボタンとUSB-Cポートが搭載されています。両モデルともUSB-Cポートは剥きだしになっており、「GO 3S」は防滴・防水仕様ではなかったものの、「GO Ultra」はIPX4防滴仕様となっています。

アクションポッドの背面は通常のアクションカメラと同じくタッチスクリーンが搭載されており、「GO 3S」の2.2インチから2.5インチへと大型化されています。下記画像は両モデルとも最大輝度にした状態ですが、ディスプレイの明るさは「GO 3S」の方が上で、「GO Ultra」は太陽光が眩しい状況などは少しディスプレイが見にくい場面も。ディスプレイは180度起こして自撮りに利用することも可能です。

本体上面は撮影開始ボタンのみのシンプルな構成で、本体底面には各種マウントの爪を引っ掛ける為の穴が用意されており、パッと見では何もないように見えますが、両モデルとも磁石が内蔵されており、爪と磁力でマウントに取り付け、そのマウントを介して様々なアクセサリと接続する仕組み。なお、「GO Ultra」と「GO 3S」とでは爪の幅が異なっており、マウントの互換性はありません。

これまでの「GO」シリーズと同じく、アクションポッドから「GO Ultra」のカメラを取り外してウェアラブルカメラのように使用可能。カメラはアクションポッドのロック解除ボタンを押すことで取り外せ、装着する場合はある程度まで近づけると磁力によりほぼ自動でくっつく仕組みで、自動で爪によるロックもかかります。カメラは水深10mまでの防水対応で、写真では分かり難いですが、レンズ左下の少し凹んだ箇所がボタンになっており、そのボタンを押すことで撮影の開始および停止も操作可能です。

カメラ単体はの大きさは「GO Ultra」が46×45.7×18.3mm、「GO 3S」は25.6×54.4×24.8mmで、写真で見ても分かる通り正方形デザインに刷新されたのが特徴。カメラの重さは「GO Ultra」は52.9±0.5g、「GO 3S」は39.1gと、大きくなった分、重さも僅かながらに増加しています。といっても実際に手に持ってみるとその差は分からないレベル。

レンズ横に搭載されたマイクもアップグレードされており、AIアルゴリズムがバックグラウンドノイズを最小限に抑えてくれます。また、背面にはマグネットが内蔵されているので、磁石がくっつく場所であればどこにでもくっつけて撮影することが可能です。

「GO Ultra」の特徴の1つとして、内蔵ストレージからmicroSDカードへとストレージが変更されたことで、小さなカメラ本体の側面にmicroSDカードスロットが搭載されています。これまでの「GO」シリーズはストレージが内蔵式だった為、容量に限りがあり、撮影中に容量が一杯になるとスマホ等へ転送して削除しない限りは次の撮影が出来なかったのですが、「GO Ultra」はmicroSDカードを替えるだけで即撮影可能です。なお、microSDカードは最大2TBまで対応しています。

同梱の磁気ペンダントを利用することで服の胸部分に取り付けることが可能で、これでハンズフリーで一人称視点の動画を撮影できます。下記の写真では分かり易いようペンダントを服の外に出していますが、実際にはペンダントは服の中に入れ、カメラで服を挟むようにして取り付ける方が安定します。

「GO Ultra」の磁気ペンダントはティルト角を調整することが出来るようになっており、胸の膨らみでカメラが上に向いてしまう場合に最適です。

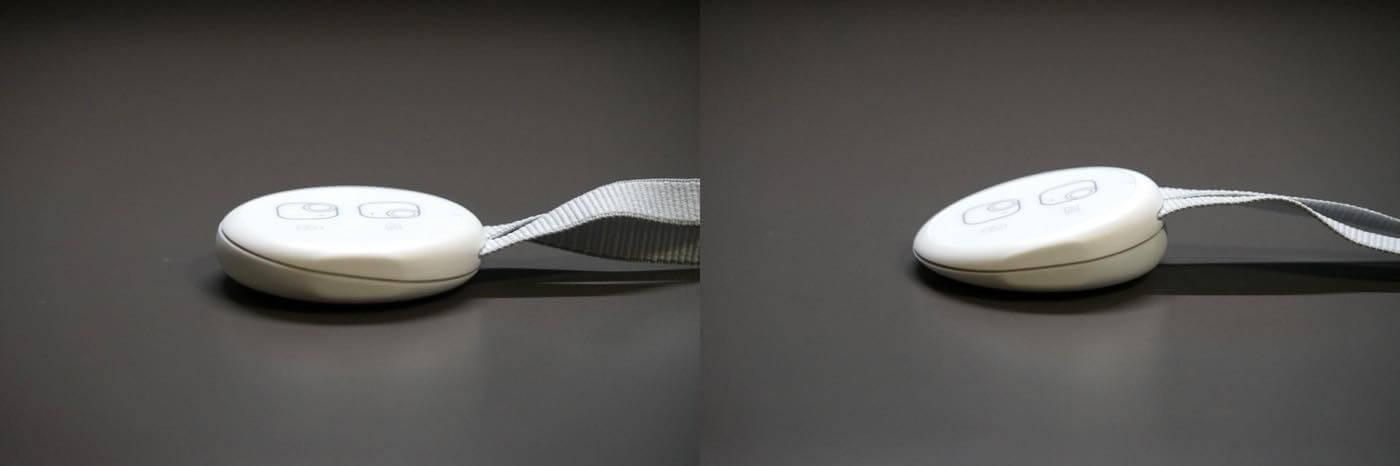

「GO」シリーズのカメラは小さい上、あくまでマグネットで取り付ける仕組みであることから、落としてしまう懸念がつきまとうのですが、「GO Ultra」は付属の「クイックリリース安全コード」で磁気ペンダントのストラップに取り付けることが可能。命綱のように偶発的な落下を防いでくれるので安心です。付け外しもワンタッチで素早く簡単に行えるようになっており、使い勝手もきちんと考えられています。

また、マグネット式簡易クリップを使ってキャップのつば部分などに取り付けることが可能で、Appleの「探す」機能にも対応しているので、万が一、落としてしまった場合や見失ってしまった場合に探すことが可能です。

新たなアクセサリも

新たに「GO Ultra」などを自転車などのフレームに取り付けるためのアクセサリ「フレキシストラップマウント」も発売されました。

「フレキシストラップマウント」は柔軟な伸縮ストラップ(2種類のサイズが同梱)により、さまざまな位置に安全かつ簡単に取り付けることができるマウントで、自転車のハンドルや各種フレームに簡単に取り付け可能です。また、スイベルジョイント設計により、水平に360°回転させることができ、柔らかいストラップでフレーム等に傷や痕が付かないのも良いところ。

実際に自転車のフレームに取り付けたところが下記画像ですが、取り付け箇所にある程度の太さが必要で、ハンドルでは走行中の段差の衝撃で動くこともありました。

また、こちらは以前より販売されていますが、「三脚付きミニ自撮り棒 2.0」も提供頂いたのでちょっと紹介を。

「三脚付きミニ自撮り棒 2.0」は全てをひとつにした自撮り棒。長さ58.5cmの自撮り棒として使うことも、内蔵三脚を広げて使うこともでき、三脚には滑り止めのゴムも付いており、結構安定感があります。

また、「Insta360ミニリモコン(別売)」と互換性があり、マグネットで装着でき、簡単に録画を開始または停止できます。なお、「Insta360ミニリモコン(別売)」を取り付けない場合にmicroSDカードケースとしても利用出来るストレージカバーが用意されています。

GO Ultraの新機能

大型イメージセンサー搭載や4KアクティブHDR

「GO Ultra」はセンサーサイズが「GO 3S」の1/2.3インチから1/1.28インチへと大型化され、このサイズは同社のフラッグシップアクションカメラ「Ace Pro 2」をも上回る大きさとなっており、「GO 3S」に比べると画質は格段に向上しています。

下記動画は「GO Ultra」と「GO 3S」を並べて車のダッシュボードに並べて撮影した動画ですが、設定は4K/30fps(デワープ)ですが、「GO Ultra」はアクティブHDRが有効化されており、一番よく分かるのは雲の部分で、「GO 3S」は雲が白くボヤてしまっていますが、「GO Ultra」は一つ一つの雲の形状や立体感がより綺麗に撮影出来ています。

また、HDRが効いているので、トンネル出口では「GO Ultra」の方がほんの僅かですが白飛びが抑えられており、トンネルの先まで映し出しています。

PureVideoモード

AIによるノイズリダクションとダイナミックレンジを最適化し、暗闇でもディテールを逃すことなく撮影可能な低照度撮影機能の「PureVideoモード」が利用可能になりました。同社のアクションカメラ「Ace Pro」シリーズや360度カメラ「X5」ではお馴染みの撮影モードが小型カメラの「GO Ultra」でも利用可能になった形。

「PureVideoモード」は最大4K/30fpsでの撮影が可能で、実際に「GO Ultra」と「GO 3S」での低照度撮影性能を比較したものが下記動画で、「GO 3S」は「PureVideoモード」を搭載していない為、通常の4K/30fps動画撮影モードで撮影しています。

光量のほぼない真っ暗に近い場面でも「GO Ultra」は明るく撮れるようになっており、光量が多いところでもその差は歴然といった感じでした。若干、光源が滲んだり、振動時に残像感がある印象がありますが、Vlogなど激しい動きが少ない撮影方法の時はかなり綺麗に撮れると思います。

4K/60fps動画撮影対応

「GO 3」では最大2.7K/30fpsまで、「GO 3S」では最大4K/30fpsまでだった動画撮影が、「GO Ultra」では最大4K/60fpsでの撮影に対応し、より滑らかな動画が撮影可能になりました。

156° 広角FOV

「GO Ultra」は視野(FOV)も「GO 3S」の150°から156°へと拡大されており、より広い範囲を撮影出来るようになりました。

下記がそのサンプル画像ですが、視野が最大の「MEGA(メガ広角)」とVlogなどに適している歪みが少ない「DEWARP(デワープ)」の2種類で比較していますが、両視野とも「GO Ultra」がより広く撮れるようになっていることが確認出来ます。

また、他社製品などとのFOVを比較しても「GO Ultra」のFOVがフラッグシップアクションカメラと同等であることが分かります。

| 製品 | FOV |

|---|---|

| GO Ultra | 156° |

| GO 3S | 150° |

| Ace Pro 2 | 157° |

| DJI Osmo Nano | 143° |

| GoPro HERO 13 | 156° |

写真モード

「GO Ultra」では写真撮影時の最大解像度が「GO 3S」の12MPから50MPへと大幅に向上しました。また、12.5MP(4:3)と9MP(16:9)を選択した場合はHDRが有効になり、JPG形式とRAW形式に対応しています。

また、「GO Ultra」では新たにバースト写真での撮影が可能となっており、1秒/3秒/6秒/10秒の間に3枚〜30枚の写真を連続的に撮影でき、バースト写真では解像度は12.5MPに制限されます。

| GO Ultra | GO 3S | |

|---|---|---|

| 写真解像度 | 最大50MP 8192×6144 (4:3) 8192×4608 (16:9) 4096×3072 (4:3) 4096×2304 (16:9) | 最大12MP 4000×3000 (4:3) 4000×2250 (16:9) 2880×2880 (1:1) 3968×1472 (2.7:1) |

| 絞り | F2.85 | F2.80 |

| 35mm判換算焦点距離 | 14.27mm | 16mm |

| ISO感度 | 100-6400 | 100-3200 |

| 写真モード | 写真 HDR写真 インターバル スターラプス バースト | 写真 HDR写真 インターバル スターラプス |

4K 2x クラリティズーム

2倍ズームは「GO 3S」でも可能でしたが、「GO Ultra」は 2倍にズームしても超高精細な4K解像度の写真を撮ることが可能になりました。

また、操作性も向上しており、倍率変更アイコンをタップして操作する以外に、画面をダブルタップするだけで倍率を変更可能です。ただ、「GO 3S」では1〜2倍の間で0.1倍ずつ細かなズームが出来たものの、「GO Ultra」は等倍と2倍のみしか選択出来なくなっています。

下記は動画ですが、等倍と2倍ズームを切り替えるサンプル動画となります。

バッテリー

カメラ本体が大型化された分バッテリーも強化されており、カメラ単体で70分の撮影が可能で、「GO 3S」の38分よりも大幅向上しています。「GO 3S」はコンパクトさと引き替えに撮影時間が短く、こまめなに充電する必要がありました。

また、アクションポッドと組み合わせれば最大200分撮影でき、こちらも「GO 3S」の140分よりも約1時間長く撮影出来るように。

| GO Ultra | GO 3S | |

|---|---|---|

| 連続録画時間 | カメラ単体:70分 カメラ+アクションポッド:200分 | カメラ単体:38分 カメラ+アクションポッド:140分 |

| 急速充電 (0%から80%まで) | カメラ単体:12分 カメラ+アクションポッド:18分 | カメラ単体:23分 カメラ+アクションポッド:47分 |

ただ、この数値はあくまで、室温25度のラボ環境にてスクリーンおよびWi-Fiを無効にし、耐久モードを有効にして「動画モード」の1080p@24fpsで検証した結果で、参考までに通常使用を想定して4K/30fps(スクリーン/Wi-Fi/耐久モードは無効)で撮影した場合のカメラ単体の撮影可能時間は約45分

実際に公称値の撮影状況とほぼ同じ条件(室温のみ少し誤差があると思います)で試してみましたが、カメラ単体だと65分の動画撮影が可能だったので、公称値はある程度正しいものと思われます。

他にも、急速充電性能も向上しており、長時間の撮影や旅行時など、ちょっとした休憩時間で再充電できるので助かります。

まとめ

従来の親指サイズから正方形に近い形状へと変更され、大きさが大きくなり、重さも僅かに重くなったものの、胸に着けた際の装着感や操作性等、モジュラー型超小型アクションカメラとしての使い勝手は変わりなく、逆に正方形になったことから胸に着けた時は「GO 3S」よりも少し安定感があると思うほど。

8K撮影は出来ないものの、センサーサイズやフリップ式タッチスクリーン等、同社のフラッグシップアクションカメラ「Ace Pro 2」とほぼ同等のスペックを備えたのも大きく、「GO 3S」よりは確実に向上し、さらに完成度を増したことを実感出来る製品となっています。

本格的なアクションカメラの「Ace Pro 2」にはまだまだ劣る部分もありますが、Vlogや旅行等のアクティブなライフスタイルを持つユーザーだけでなく、本格的なスポーツを撮影するユーザーにも十分応えられる性能となった他、スナップ写真なども合間に撮影出来る為、より万能なアクションカメラになった感があります。

なお、価格は標準キットが64,800円で、カラーラインナップは今回紹介したミッドナイトブラックのほか、アークティックホワイトの2色展開となっています。

「GO 3S」の後継モデルではなく上位モデルという位置付けの為、「GO 3S」も引き続き併売され、できるだけ軽量なカメラが良い場合や費用効果がより高いカメラを探している場合、親指サイズのコンパクトカメラが欲しい場合は「GO 3S」がオススメです。

最後に、下記動画は「GO Ultra」で筆者の通勤時やサイクリングの様子を撮影した何の変哲もない複数の動画を「Insta360」アプリのAi編集機能で1本のクリップにしたもの。小さくてどこにでも着けられるので、ハンドルや筆者自身の胸に着けたり、サドルの下に着けて後ろを撮影するなど、様々な視点で撮影可能です。「Insta360」アプリでは撮影した複数の動画を選択するだけで、ハイライトを検出し、トランジションやフィルターを追加して1本の動画に仕上げてくれるので簡単です。

コメント