「Insta360 GO Ultra」 vs. 「DJI Osmo Nano」|モジュール式小型アクションカメラの最新モデルを比較

先日、Insta360の最新のモジュール式小型アクションカメラ「Insta360 GO Ultra」のレビューをお伝えしましたが、今度は「Insta360 GO Ultra」に続いてDJIが発売した競合モデル「DJI Osmo Nano」との比較レビューをお伝えしたいと思います。

「Insta360 GO Ultra」と「DJI Osmo Nano」、どちらもカメラ部分と本体が分離可能で、マグネットが内蔵されたカメラ部分を服やカバン、帽子など、様々な所に取り付けることができ、アイデア次第では様々なアングルで撮影出来るのが特徴。

まずは主な仕様の違いは下記の通りで、基本的にはほぼ同レベルの性能や仕様となっているのですが、イメージセンサーのサイズは僅かながら「Insta360 GO Ultra」の方が大きく、画角(FOV)や静止画最大解像度、最大動画ビットレートでも「Insta360 GO Ultra」の方が上回っています。

また、「DJI Osmo Nano」が仕様面で上回っているのは、ドックの軽さやバッテリー駆動時間、内蔵ストレージ、USBポートの転送速度、価格といったところ。この辺の違いを中心に比較してみたいと思います。

| Insta360 GO Ultra | DJI Osmo Nano | |

|---|---|---|

| センサー | 1/1.28インチ | 1/1.3インチ CMOS |

| レンズ | FOV:156° 絞り:f/2.85 | FOV:143° 絞り:f/2.8 |

| ISO感度 | 100-6400 | 100~25600 |

| 静止画最大解像度 | 8192×6144 | 6880×5160 |

| 静止画モード | 50MP | 35MP |

| 動画 | 最大4K/60fps | 最大4K/60fps |

| スローモーション | 2.7K:120/100fps 1080p:240/200/120/100fps | 4K:120fps 2.7K:120fps 1080p:240fps/120fps |

| タイムシフト/ハイパーラプス | 最大4K/30fps | 最大4K/30fps |

| タイムラプス | 最大4K/30fps | 最大4K/30fps |

| 安定化機能 | FlowState手ブレ補正 360度水平維持 | RockSteady 3.0 HorizonSteady |

| 最大動画ビットレート | 180Mbps | 120Mbps |

| 写真フォーマット | JPG DNG/RAW | JPEG/RAW |

| 動画フォーマット | MP4 (H.265/H.264) | MP4 (H.265) |

| 内蔵ストレージ容量 | microSDカードが必要 (最大2TB) | 64GB (48GB使用可能) 128GB (107.6GB使用可能) microSDカード対応(最大1TB) |

| オーディオ出力 | 48 kHz, 32bits, AAC | 48 kHz 16-bit; AAC |

| タッチスクリーン | 2.5インチ | 1.96インチ |

| サイズ | カメラ:46×45.7×18.3mm アクションポッド:70.4×48.8×33.3mm | カメラ:57.3×29.5x28mm ドック:59.1×42.2×22.3mm |

| 重さ | カメラ:52.9±0.5g アクションポッド:108.5±0.5g | カメラ:52g ドック:72g |

| 防水性能 | カメラ:水深10m対応IPX8等級 アクションポッド:IPX4等級 | カメラ:水深10m ドック:IPX4等級 |

| 動作時間 | カメラ:70分 カメラ+アクションポッド:200分 | カメラ:90分 カメラ+多機能ビジョンドック:200分 |

| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |

| Bluetooth | BLE 5.4 | カメラ:BLE 5.1 多機能ビジョンドック:BLE 5.4 |

| USBポート | USB 2.0 | USB 3.1 |

| 価格 | 64,800円 | 64GB:43,890円 128GB:48,730円 |

外観デザインや設計の違い

「Insta360 GO Ultra」は従来のアクションカメラのデザインをベースにモジュラー化されているのに対し、「DJI Osmo Nano」は「DJI Action 2」の後継といった感じで本体とドッキングさせた際に少し縦長な形状に。両製品ともマグネットが内蔵されており、様々な箇所に磁力で取り付けることが出来る他、本体とのドッキングにもマグネットの磁力も一部利用しています。

ディスプレイは「Insta360 GO Ultra」が2.5インチのフリップ式で従来のアクションカメラと同じで180度まで自由に角度を変更可能。「DJI Osmo Nano」は少し小型の1.96インチで、こちらはフリップ式ではないのですが、カメラと本体の向きを自由に取り付けられる為、自撮りに使いたい場合はカメラのレンズ側にディスプレイを向けて取り付けることで画面を確認しながら撮影可能です。ただ、自転車やバイクなどに取り付けて使う場合やローアングルで撮影する際はフリップ式の方がディスプレイを見やすい角度に変更出来るので有利な他、フリップ式だと簡単に向きを変えられるものの、「DJI Osmo Nano」はその都度着脱する必要があるので、Vlogなど、自撮りが多い場合等は結構面倒臭いかもです。

左右側面についてはそれぞれ特徴があり、「Insta360 GO Ultra」は電源ボタンの他に様々な操作に割り当てられるクイックボタンが搭載されている点では優れているものの、USB-Cポートが剥き出しなので防水面では気になる点も(本体の防水性能は両製品とも同じ)。「DJI Osmo Nano」はビジョンドックボタンと呼ばれる電源兼撮影開始ボタンが搭載されているのみで、ビジョンドックボタンも2回押した際の動作に一部機能を割り当てることは出来るものの、「Insta360 GO Ultra」のクイックボタンほど高機能ではありません。また、「DJI Osmo Nano」はUSB-CポートとmicroSDカードスロットが蓋(DJIのロゴがある箇所)で覆われています。

本体上部は両モデルとも同じで撮影開始ボタンのみとなっています。「DJI Osmo Nano」はこのカメラ側の撮影開始ボタンも電源ボタンを兼ねており、本体とカメラの両方から電源のオン/オフが可能。カメラを含めた全体の重さは実数値で「Insta360 GO Ultra」が167g、「DJI Osmo Nano」が129gと本体サイズが小さい「DJI Osmo Nano」の方がかなり軽くなっています。

本体のディスプレイはこんな感じで、やはり大きいは正義で、視認性や操作性は「Insta360 GO Ultra」の方が上といった印象。ディスプレイを最大輝度にした場合の明るさは「Insta360 GO Ultra」は900nit、「DJI Osmo Nano」は800nitなので「Insta360 GO Ultra」の方が僅かに明るく、「DJI Osmo Nano」はディスプレイが小さいので細かい部分まで見えていないことと、ピクセル密度が高い為か、撮影した映像や写真を本体とPCで見た場合とで結構差があり、本体のディスプレイの方が綺麗に見える印象。

ユーザーインターフェイスについては両社とも似たような感じですが、ここでもディスプレイが大きい方が操作し易く、「DJI Osmo Nano」は各ボタンや選択項目が小さいのでちょっと操作し難いです。特に撮影画質の選択画面で、撮影モード(プリ録画やループ撮影)や画角や手ブレ補正の選択が小さいボタンをタップして更にアクセスする必要があり、この辺は「Insta360 GO Ultra」の方が分かり易いです。

次は、カメラのみの比較ですが、マグネットで様々な箇所に取り付けることができるといったコンセプトは同じであるものの、形状は大きく異なっています。Insta360の「GO」シリーズも前モデルの「GO 3S」までは「DJI Osmo Nano」と同じ横長のデザインでしたが、本モデルから正方形に変更されました。なお、カメラ単体の重さは実測値で「Insta360 GO Ultra」が54g、「DJI Osmo Nano」が53gとほぼ同じ。

両製品の厚みは結構違いがあり、「Insta360 GO Ultra」は約18㎜でレンズ込みで約23㎜、「DJI Osmo Nano」は約22㎜でレンズ込みで約27㎜。「Insta360 GO Ultra」のレビューでも書きましたが、「Insta360 GO Ultra」はこの薄い正方形状のデザインを採用したことで付属の磁気ペンダントで胸に取り付けた際に重さでレンズが下に向くことを抑えられ、安定性が向上しています。「DJI Osmo Nano」も特に不安定さはないものの、厚みやロゴがあるので結構目立ちます。

最後に、参考までに「Insta360 GO 3S」も含めた大きさの違いが分かる写真を掲載しておきます。なお、この中で「Insta360 GO Ultra」と「DJI Osmo Nano」はレンズを取り外すことが可能です。

各種比較

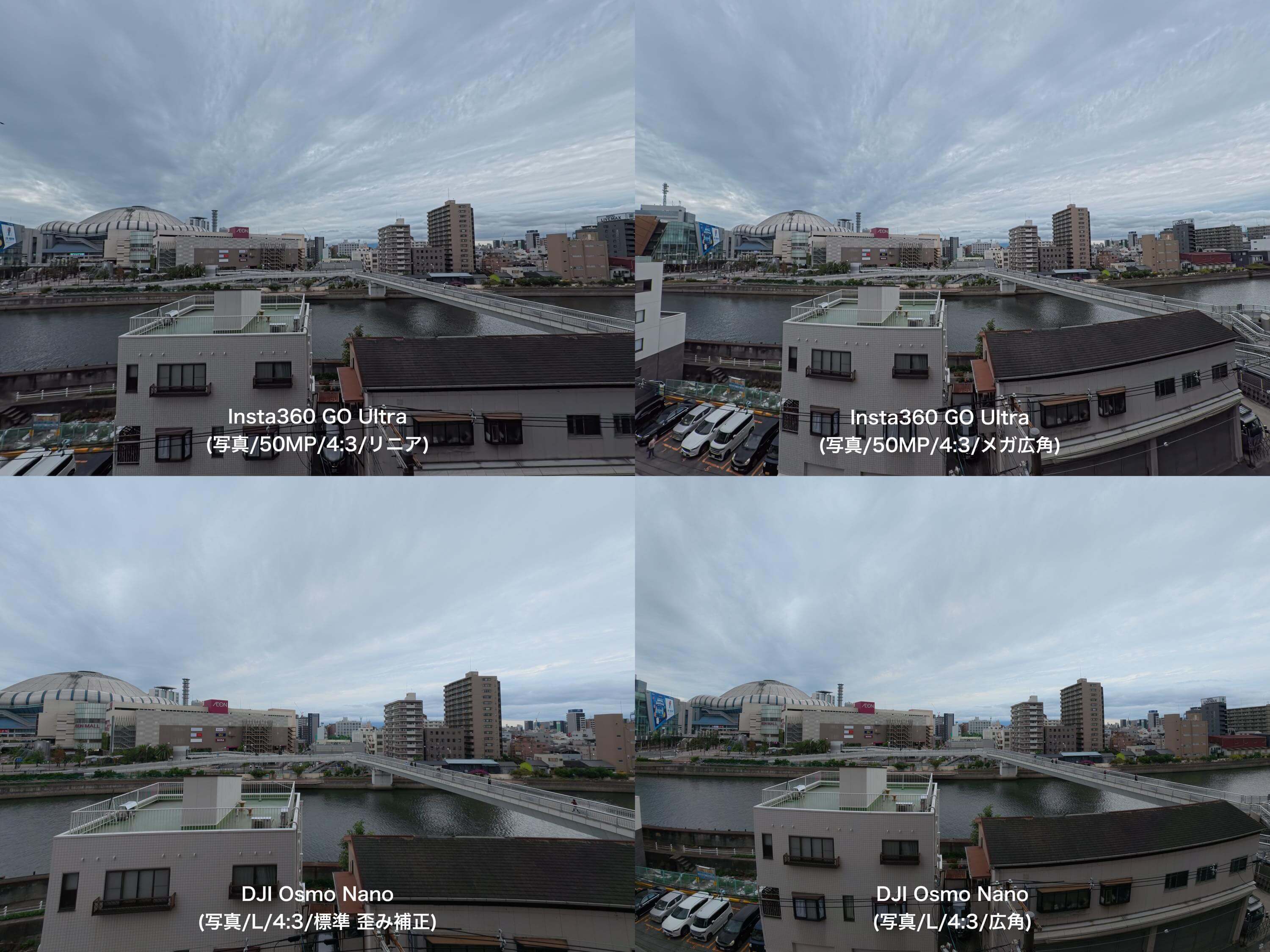

画角の比較

まずFOV(画角)の比較ですが、仕様では「Insta360 GO Ultra」は156°、「DJI Osmo Nano」は143°と「Insta360 GO Ultra」」の方が広く撮影可能。ただ、どちらも最大画角で撮影出来るのは手ブレ補正およびをオフにした場合。また、4K動画撮影モードの場合は「Insta360 GO Ultra」は4K/60fpsには未対応で4K/30fps以下で利用出来る”アクション”、「DJI Osmo Nano」は電子式映像ブレ補正機能の”RockSteady”をオフにした状態の”超広角”が最大画角となっています。

下記画像は手ブレ補正およびRockSteadyのオンオフ時の最大画角を比較したもので、「Insta360 GO Ultra」の方が広く撮影出来ていることが確認出来ます。また、「Insta360 GO Ultra」は全体的に歪みを抑えている印象で、広い画角で撮影する際の歪み補正については「Insta360 GO Ultra」に軍配が上がる結果に。

次は、写真撮影モードでの画角の比較で、用意されている画角が「Insta360 GO Ultra」はリニア、デワープ、超広角、メガ広角の4種類なのに対し、「DJI Osmo Nano」は標準と広角の2つのみで、「Insta360 GO Ultra」では一番画角の狭いリニアでも「DJI Osmo Nano」の標準と同じくらい歪みを補正しつつ広く撮影可能。

また、写真撮影時の最大画素数は「Insta360 GO Ultra」が50MPなのに対し、「DJI Osmo Nano」は35MPとなっており、画角を含め、写真撮影性能は「Insta360 GO Ultra」の方が充実しています。画質に関しても、上記の動画モードでも同じ傾向ですが、「DJI Osmo Nano」は雲の表面がボヤけているのに対し、「Insta360 GO Ultra」は細かな部分まで再現されています。

撮影動画の比較

両製品で様々なシチュエーションで撮影した動画を比較したいと思います。

▼まずは4K/60fpsで撮影した動画の比較映像。ちなみに「Insta360 GO Ultra」は4K/60fps撮影ではアクティブHDRは利用出来ない状態で(利用出来るのは4K/30fps以下)、「DJI Osmo Nano」で撮影した動画は高ダイナミックレンジであることから別途HDRモードは用意されていません。

どちらも基本的には綺麗に撮れていますが、「Insta360 GO Ultra」の方はアクティブHDRがオフになっているにも関わらず、コントラストが強く、メリハリのある映像となっています。また、風切り音の低減性能では「Insta360 GO Ultra」は風切り音低減用の金属製メッシュがマイクに装着されている為か、「Insta360 GO Ultra」の方が優れていることもよく分かります。なお、両製品とも風切り音を低減するオプションが用意されていますが、どちらもオフのまま撮影しています。

▼下記の2本は手持ちで撮影した際の手ブレ補正の比較ですが、両製品とも動画撮影モードは4K/60fpsで、「Insta360 GO Ultra」は手ブレ補正の設定を”強”、「DJI Osmo Nano」はRockSteadyを”オン”にしています。

歩いたり、階段の上り下り、軽いジョギング程度ではどちらも似たようなレベルですが、走り出しの際や、ブレ幅の大きな動きがあった時は「DJI Osmo Nano」の方が手ブレが最初は追いついておらず、途中から効き出しているようにも見えます。

次は両製品とも低照度撮影用のモードを搭載しているので、低照度での撮影映像を比較してみました。

▼両製品とも低照度撮影モード(PureVideoとSuperNight)で撮影した動画。光量が多い場面はそこまで大差がない印象ですが、光量が少なくなると「Insta360 GO Ultra」の方が僅かに明るく撮影出来る上、「DJI Osmo Nano」の方がノイズが多くなる印象でした。

▼次も両製品とも低照度撮影モード(PureVideoとSuperNight)で撮影した動画ですが、より暗い場所で手持ちで歩いて撮影してみました。どちらも暗すぎると低照度撮影モードの性能が発揮出来ないようで、ある程度の光量が必要であることが分かります。それでも「Insta360 GO Ultra」の方が光量がある所では明るく撮影出来ている印象。

▼最後は、両製品とも低照度撮影モードではなく、通常の動画撮影モード(4K/30fps)で低照度撮影を行った動画。こちらは「DJI Osmo Nano」の方が明るく撮れていますが、ジッターブラーが酷い印象。

バッテリー駆動時間

まずは両製品のバッテリー駆動時間と充電時間の公称値は下記の通り。この数値は両製品とも1080p撮影時でディスプレイやWi-Fiを無効にして耐久モードに有効化した際のものとなっており、実際のバッテリー駆動時間がどの程度なのかテストしてみました。

| Insta360 Go Ultra | DJI Osmo Nano | |

|---|---|---|

| 動作時間 | カメラ:70分 カメラ+アクションポッド:200分 | カメラ:90分 カメラ+多機能ビジョンドック:200分 |

| 充電時間 | カメラ:12分で80%まで充電 | カメラ:20分で80%まで充電 |

テストでは両製品とも4K/30fps・ディスプレイ消灯・Wi-Fiオンといった設定で撮影させ続けるといったもので、まずはカメラ単体時のバッテリー駆動時間が下記の通りですが、結果は僅かながら「DJI Osmo Nano」の方が長く撮影できました。ただ、「DJI Osmo Nano」は25分ほど撮影した際に過熱による停止があり、この過熱の問題は「DJI Osmo Nano」では何度か遭遇しており、風が当たるような外での使用時は問題ないですが、家の中等でずっと撮影し続ける場合は注意が必要です。

| Insta360 Go Ultra | DJI Osmo Nano |

|---|---|

| 44分46秒 | 47分30秒 |

次に、カメラを本体に取り付けた状態で同様の設定でテストしたバッテリー駆動時間が下記の通りで、逆に「Insta360 Go Ultra」が僅かに上回る結果となり、バッテリー駆動時間に関してはあまり大差がないと考えて良いと思います。

| Insta360 Go Ultra | DJI Osmo Nano |

|---|---|

| 137分04秒 | 133分16秒 |

ストレージの有無

「Insta360 Go Ultra」はmicroSDカードスロットのみなのに対し、「DJI Osmo Nano」は64GBもしくは128GBの内蔵ストレージに加えてmicroSDカードスロットを搭載しているのが大きな違いの1つとなっています。

「Insta360 Go Ultra」も前モデルまでは内蔵ストレージを採用していたのですが、本製品からは内蔵ストレージは廃止されており、最大2TBまでのmicroSDカードを使用でき、一杯になったらPCなどに書き出すか、microSDカードを入れ替えて使用する形。

「DJI Osmo Nano」は、内蔵ストレージはカメラ側、microSDカードスロットはビジョンドック側に搭載されており、カメラを服や帽子などに着けてハンズフリーで撮影する際は内蔵ストレージのみしか利用できず(そもそも撮影時の保存先は内蔵ストレージのみしか選択出来ない仕様)、内蔵ストレージが一杯になるとドックに接続してmicroSDカードに逃がしてまた撮影するといったスタイルです。ファイル数にもよるものの、約4GBのファイルを内蔵ストレージからmicroSDカードにエクスポートするのに要した時間は約2分ほどで、急いで連続撮影したい際には「Insta360 Go Ultra」のようにmicroSDカードを差し替えるだけの方が早いかもしれません。

まとめ

他にも細かな部分としては、「Insta360 GO Ultra」には水平状態が分かるレベルインジケーターが搭載されている他、画角は狭くなってしまうものの、最大10°まで水平を保ってくれる傾き補正機能が搭載されており、マウントへの取付時の傾きを修正してくれるので、Vlogの際など、ある程度まで水平を気にする必要がないので非常に便利です。

また、「Insta360 GO Ultra」はAppleの「探す」ネットワークに対応しているので、Apple製品で探すことが可能な他、画質の劣化を抑えて2倍ズーム撮影が可能なクラリティズームに対応しているのも特徴。

「DJI Osmo Nano」の強みとしては、レシーバーなしで「DJI Mic 3」など最大2つのワイヤレスマイクに直接接続でき、1回の収録で2つの音源を同時に録音出来る点で、「Insta360 GO Ultra」は同時接続1台までとなっています。他にも、素人向けではないものの、カラーモードでD-LogM 10bitが用意されており、カラーグレーディング(編集)で好みの色調を作り出すことが出来ます。

なお、価格は「Insta360 GO Ultra」が64,800円なのに対し、「DJI Osmo Nano」は64GBのストレージ内蔵で43,890円からとなっており、価格面では「DJI Osmo Nano」の方がかなりお得感があります。

「DJI Osmo Nano」の発売以降、1ヶ月ほど両製品を一緒に使ってきましたが、操作感やフリップスクリーンなどの使い勝手、画質、カメラ単独で使用する際の安定性など、総合的には「Insta360 GO Ultra」の方が上といった感じで、DJI製のワイヤレスマイクなど、DJIのエコシステムが揃っている方や4K撮影対応のモジュール型アクションカメラでコスパに優れたモデルを探している方には「DJI Osmo Nano」の方が向いていると思います。

コメント