「GEEKOM A6」レビュー|超小型ながら熱管理も問題なく、コスパが優秀なミニPC

ミニPCでお馴染みの台湾のGEEKOMが、今年初めに発売したAMD Ryzen 7 6800Hを搭載し、日本限定モデルのミニPC「GEEKOM A6」を提供頂いたので紹介します。

「GEEKOM A6」に搭載されている「AMD Ryzen 7 6800H」は2022年に投入されたちょっと古いプロセッサですが、価格は68,000円なっており、より新しく、高性能なプロセッサであるAMD Ryzen 9 7940HSを搭載した「GEEKOM A7」やAMD Ryzen 7 8745HSを搭載した「GEEKOM A8」は89,250円以上となっているので、より安価に普段使い出来るようなミニPCを求めている方には買いやすいモデルとなっています。

詳細は以下から。

GEEKOM A6の仕様

まず初めに「GEEKOM A6」の主なスペックは下記の通り。

| 本体サイズ | 112.4×112.4×37mm |

| CPU | AMD Ryzen 7 6800H |

| GPU | AMD Radeon 680M |

| RAM | デュアルチャンネル DDR5 4800MHz SODIMM (SODIMM スロット×2、合計最大64GBまで拡張可能) |

| ストレージ | 1 x M.2 2280 SSDスロット (NVMe PCIe x4 Gen4) 最大2TB 1 x M.2 2242 SATA HDDスロット |

| ポート (後部) | USB4.0 × 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C × 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A× 1 USB 2.0 Type-A × 1 HDMI 2.0 × 2 RJ45 2.5Gbpsイーサネットポート × 1 |

| ポート (側面) | SDカードスロット |

| ポート (前面) | USB 3.2 Gen 2 Type-A × 2 3.5mm ステレオヘッドセットジャック × 1 |

| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |

| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |

| OS | Windows 11 Pro |

今回紹介する「GEEKOM A6」には冒頭でも紹介した通り「AMD Ryzen 7 6800H」を搭載しています。「AMD Ryzen 7 6800H」は、CPUコアは「Zen 3+」アーキテクチャで、8コア/16スレッド、最大動作周波数4.7GHz。GPUにはプロセッサ内蔵のAMD Radeon 680M(12コア/2200MHz)を搭載しています。

RAMは32GB(16GB×2)のDDR5-4800MHzデュアルチャネルメモリを搭載し、最大64GBまでの拡張が可能で、ストレージには1TBのM.2 2280 PCIe Gen.4 x4が搭載されています。

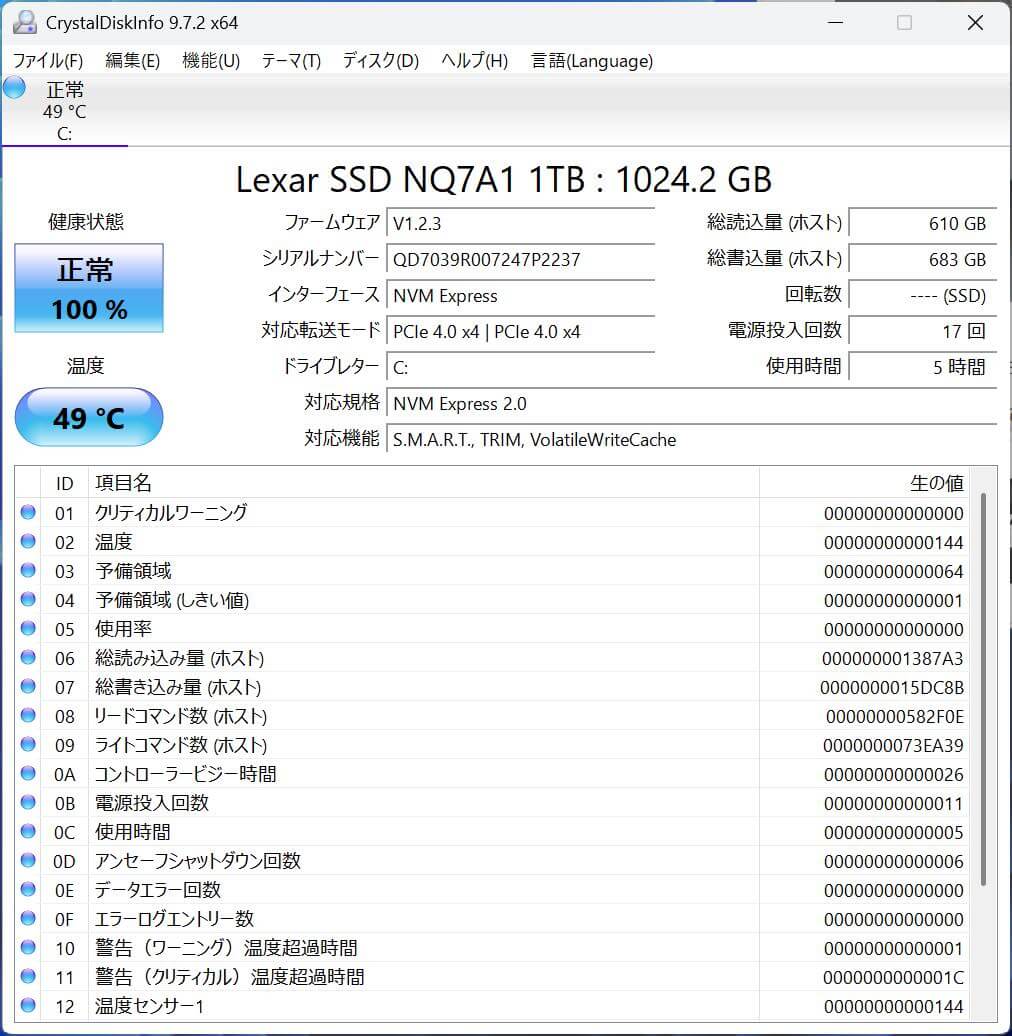

搭載されている1TB SSDの情報を「CrystalDiskInfo」で表示したものが下記画像。SSDはLexar製のM.2 2280 PCIe Gen.4 x4となる「Lexar NQ7A1 PCIe 4.0 SSD」で(Lexar製は筆者がレビューしてきた中では初)、公称値はシーケンシャルリードが6000MB/s、シーケンシャルライトが5000MB/sとなっています。この数字通りの性能が出ているかどうかはベンチマークテストの項目で後述します。

インターフェースの特徴としては、最大40Gbpsのデータ転送に対応したUSB4ポートを背面に1つ搭載しており、2つのHDMI 2.0とUSB-C(USB 3.2 Gen 2)を利用することで最大4画面に4K出力が可能です。他にもこの本体サイズに関わらず側面にSDカードスロットを搭載しています。

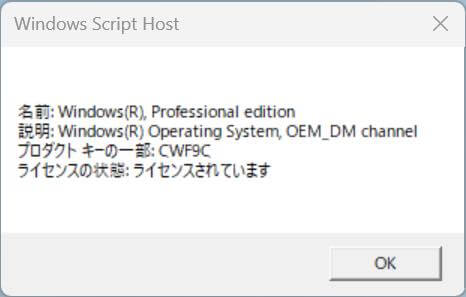

最後に、OSは「Windows 11 Pro (バージョン24H2)」を標準搭載し、「Windows 11 Pro」のライセンス形態は「OEM」となっていることを確認済みです。

外観デザイン等

「GEEKOM A」シリーズの中でも「A5 Pro」「A6」「A7」「A8」は基本的に同じ筐体を採用しており、本体サイズは112.4×112.4×37mmと、男性であれば手の平にギリギリ収まるかどうかの超小型サイズが特徴。重さは実測値で426g。

ボディはアルミ製で、手触りや質感ともに安っぽさはなく、他のモデルと筐体を共有することでコストダウンを図っているものと考えられます。

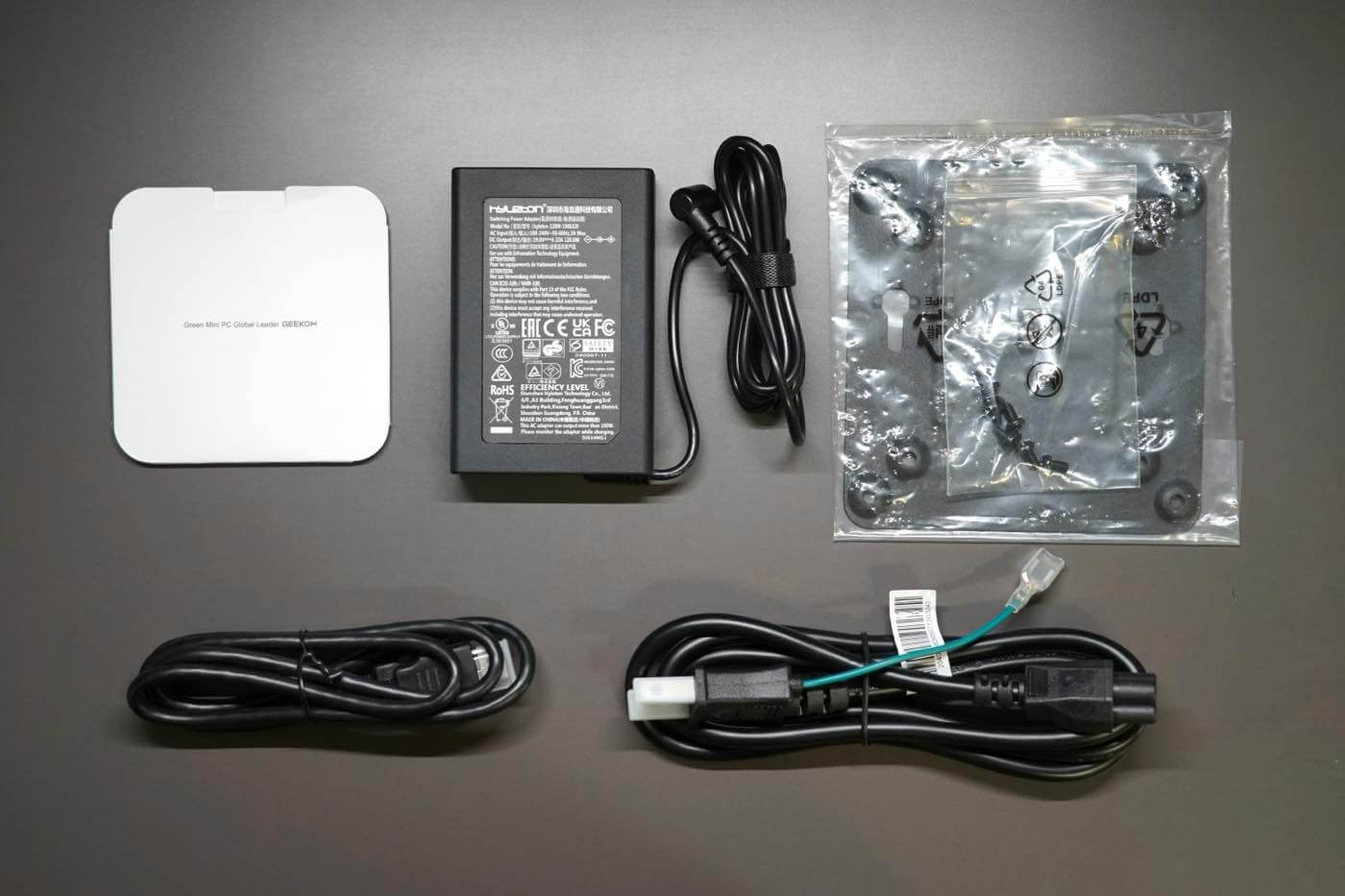

同梱品一式。左上から時計回りに、説明書類、ACアダプタ、VESAマウントアダプタ(ネジ類)、電源ケーブル、HDMIケーブルといった構成。

これまでレビューしたGEEKOM製のミニPCに同梱されている電源ケーブルのコンセントプラグはアース付きの3Pタイプばかりでしたが、本製品は初めて2Pタイプで、日本でもそのまま利用可能。なお、広報の方に確認したところ、今後出荷されるモデルには2Pタイプの電源ケーブルが付属するとのことでした。

ACアダプタはhyleton製で、大きさは実測で96×62×22㎜、重さは電源ケーブル込みで376gとなっており、出力は120W。最近のミニPCにはメーカーは違えど、同じサイズの120W出力のACアダプタが同梱されていることが多いです。

本体前面のインターフェースは、USB-A(USB 3.2 Gen 2)ポートが2つ、3.5mm ステレオヘッドセットジャック、電源ボタンをいった構成。

両側面は通気用のメッシュデザインで、右側面にSDカードスロットが搭載されています。

背面のインターフェースは、左から電源入力、USB4、HDMI2.0、RJ45イーサネットポート、USB-A(USB 3.2 Gen 2)、USB-A(USB2.0)、USB-C (USB 3.2 Gen 2)、HDMI2.0といった感じで、必要なものは一通り揃っています。

底面にはVESAマウントアダプタ用のネジ穴と4つゴム足のみで、スッキリとしたデザイン。

内部構造

内部にアクセスするには4つのゴム足を取り外す必要があり、ゴム足は両面テープとツメで引っ掛けられているだけなので、爪やマイナスドライバー等を差し込んで少し持ち上げるだけで簡単に取れます。外観上はネジ穴が見えなくなるのでスッキリしてて良いですが、内部へのアクセスし易さで考えると一手間掛かる他、ミスをすると両面テープを貼り直さないといけなくなるので、良く開ける人には悩ましいところ。なお、ネジは通常のプラスネジなので特殊な工具を必要としないのは良いところです。

底蓋を開けると、底蓋にアンテナ線が接続されており、開封時に誤って損傷しないよう注意が必要です。内部にアクセスするには更にミッドプレートを取り外す必要あり。

ミッドプレートも取り外した状態が下記画像。

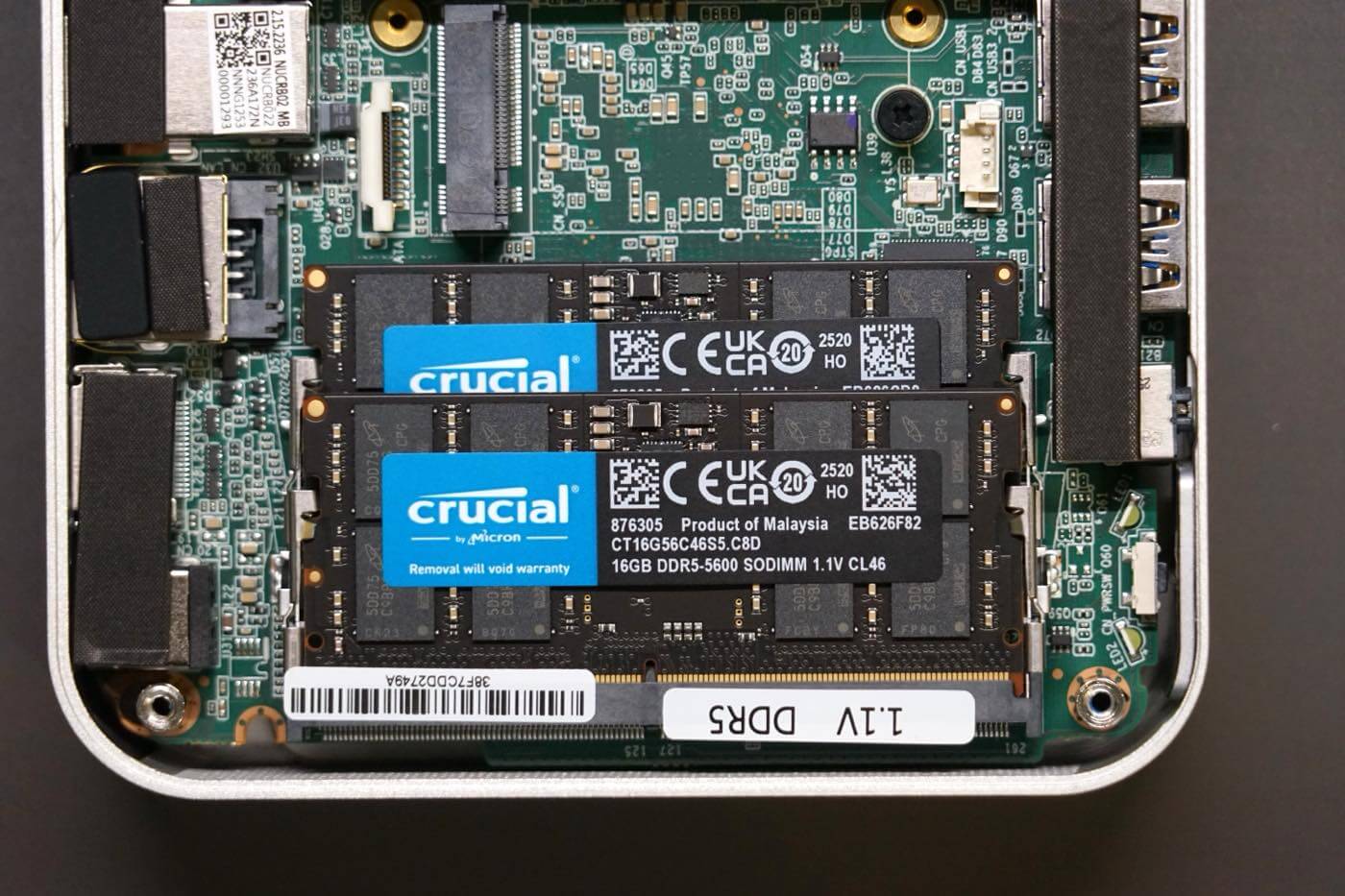

搭載されているRAMはCrucial社製の32GB RAM(16GB×2/DDR5-5600/CT16G56C46S5)で最大64GBまで増設可能。ただ、システム的にはDDR5-4800MHzまでの対応となっており、ロットによってはDDR5 5600MHz SODIMMメモリが搭載されていることがあるようですが、実際の動作はDDR5-4800MHzまでとなります。

また、SSDは上述した通り、Lexar製のM.2 2280 PCIe Gen.4 x4となる「Lexar NQ7A1 PCIe 4.0 SSD」の1TBモデルが搭載されており、スロット自体は最大2TBまで対応しています。また、マザーボードの中央にはM.2 2242サイズの空きスロットが用意されており、M.2タイプのSATA SSDを増設可能です。

無線モジュールはMediaTek MT7922A22Mを搭載したAW-XB591NFで、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.2をサポートしています。

各種ベンチマーク

「GEEKOM A6」の実機で測定した各種ベンチマークソフトの結果を紹介します。

参考までに、「GEEKOM A6」に搭載されているAMD Ryzen 7 6800Hよりも1つ世代が新しく、2023年に発売されたAMD Ryzen 7 8845HSを搭載した「Minisforum UM880 Plus」と、Ryzen 7 8845HSと同じ世代のRyzen 7 8745HSをリネームしたAMD Ryzen 7 255を搭載した「Minisforum AI X1」に加え、同じ2023年に投入されたIntel Core i9-13900HKを搭載した「GEEKOM GT13 Pro 2025 Edition」などとの違いをチェックしてみました。

比較に使用している各モデルの主な仕様は下記の通り。

| CPU | 動作周波数 コア/スレッド数 | GPU | RAM | |

|---|---|---|---|---|

| Minisforum AI X1 | Ryzen 7 255 (Ryzen 7 8745HS) | 最大4.9GHz 8/16 | AMD Radeon 780M | DDR5-5600 32GB |

| GEEKOM GT13 Pro 2025 Edition | Core i9-13900HK | 最大5.4GHz 14/20 | Intel Iris Xe Graphics | DDR4-3200 32GB |

| Minisforum UM880 Plus | Ryzen 7 8845HS | 最大5.1GHz 8/16 | AMD Radeon 780M | DDR5-5600 32GB |

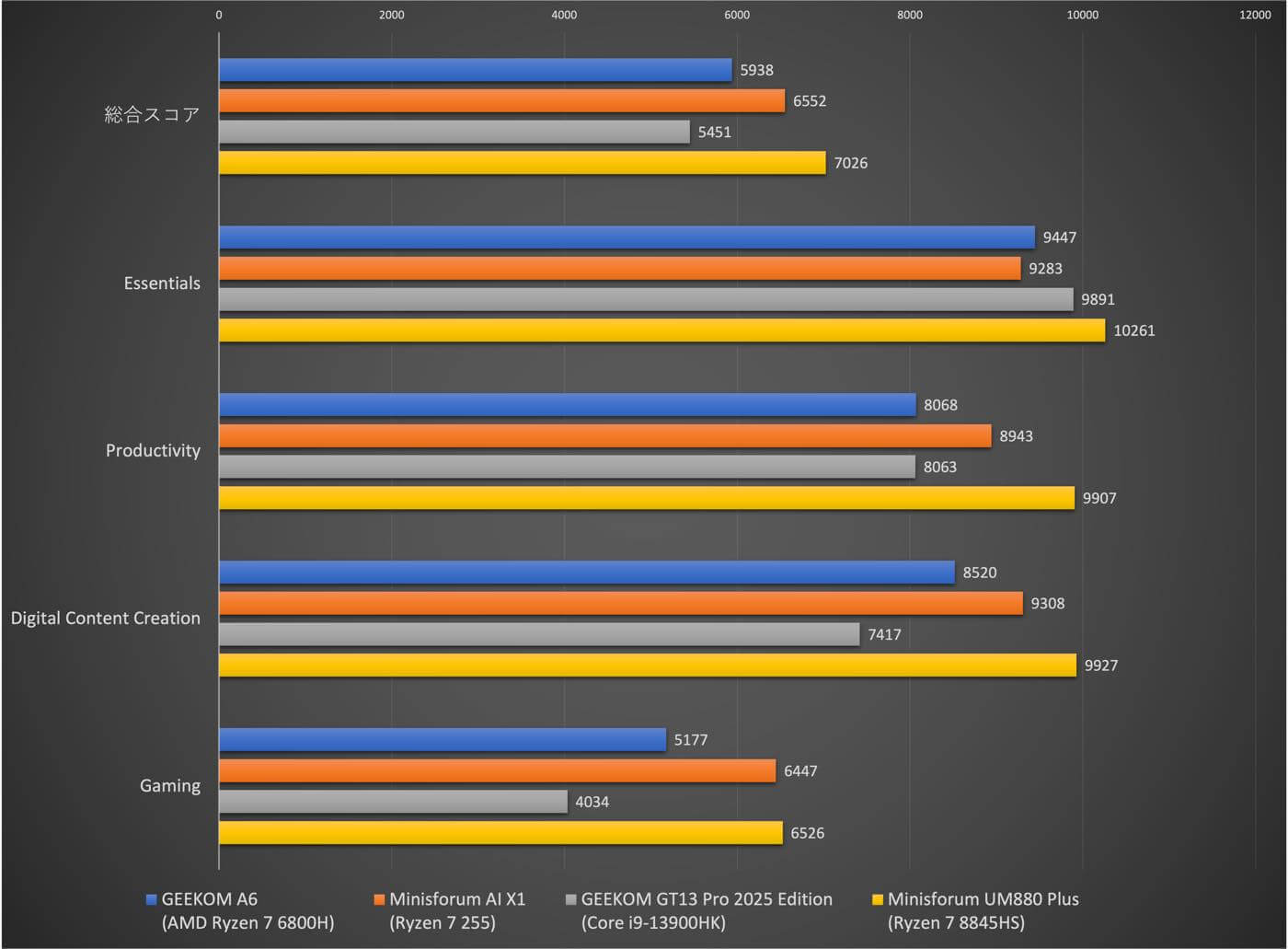

PC Mark 10

「PC Mark 10」はPCのアプリケーション実行における総合的なパフォーマンスを計測するベンチマークソフトで、日常的なPCでの作業やデジタルコンテンツを操作するときの性能に焦点を当てたテスト。

有料版の「PCMark 10 Advanced Edition」では、「Essentials」「Productivity」「Digital Content Creation」「Gaming」の4つのテストグループのベンチマークを測定でき、各テストのスコアと総合スコアで性能を表します。各テストグループの詳細は下記の通り。

- Essentials

- PCの基本性能を測るテストグループで、アプリの起動速度を測る「App Start-up」、Webブラウジングに関連する処理性能を測る「Web Browsing」、複数の参加者によるビデオ会議を想定し、処理に関連する性能を測る「Video Conferencing」という合計3つのワークロードを実行。

- Productivity

- Office Suiteのようなビジネスアプリの処理性能を測るテストグループで、ワープロソフトの性能を測る「Writing」と、表計算ソフトの性能を測る「Spreadsheets」という2つのワークロードを実行。

- Digital Content Creation

- コンテンツ制作作業を想定したテストグループで、写真編集に関する性能を計測する「Photo Editing」、動画編集の性能を計測する「Video Editing」、3Dグラフィックスの表示とレイトレーシングによるレンダリングの性能を調べる「Rendering and Visualization」という3つのワークロードを実行。

- Gaming

- ゲームの実行に関わる性能を測るテストグループで、Futuremark製の3Dグラフィックスベンチマークソフト「3DMark」をPCMark 10向けにカスタマイズしたものが入っており,「Fire Strike」プリセットを実行。

「GEEKOM A6」の各テストグループの結果は下記の通りで、下記のスコアであれば一般的なオフィスユースで困ることはない性能となっています。

| テスト | スコア |

|---|---|

| 総合スコア | 5938 |

| Essentials | 9447 |

| Productivity | 8068 |

| Digital Contents Creation | 8520 |

| Gaming | 5177 |

下記は他のミニPCとの比較ですが、スコアが高いほど性能が高く、オフィスユースで必要なEssentialsとProductivityのスコアは1つ世代の新しいCPUを搭載したモデルと比べても善戦しているものの、GPU性能は流石に厳しく、Gamingのスコアが大きく下回る結果に。「GEEKOM GT13 Pro 2025 Edition」と比べると一部テストではスコアが上回っていますが、「GEEKOM GT13 Pro 2025 Edition」はサーマルスロットリングが発生してフルに性能を発揮出来ていない面があるモデルだったので、その点がスコアにも表れているものと思われます。

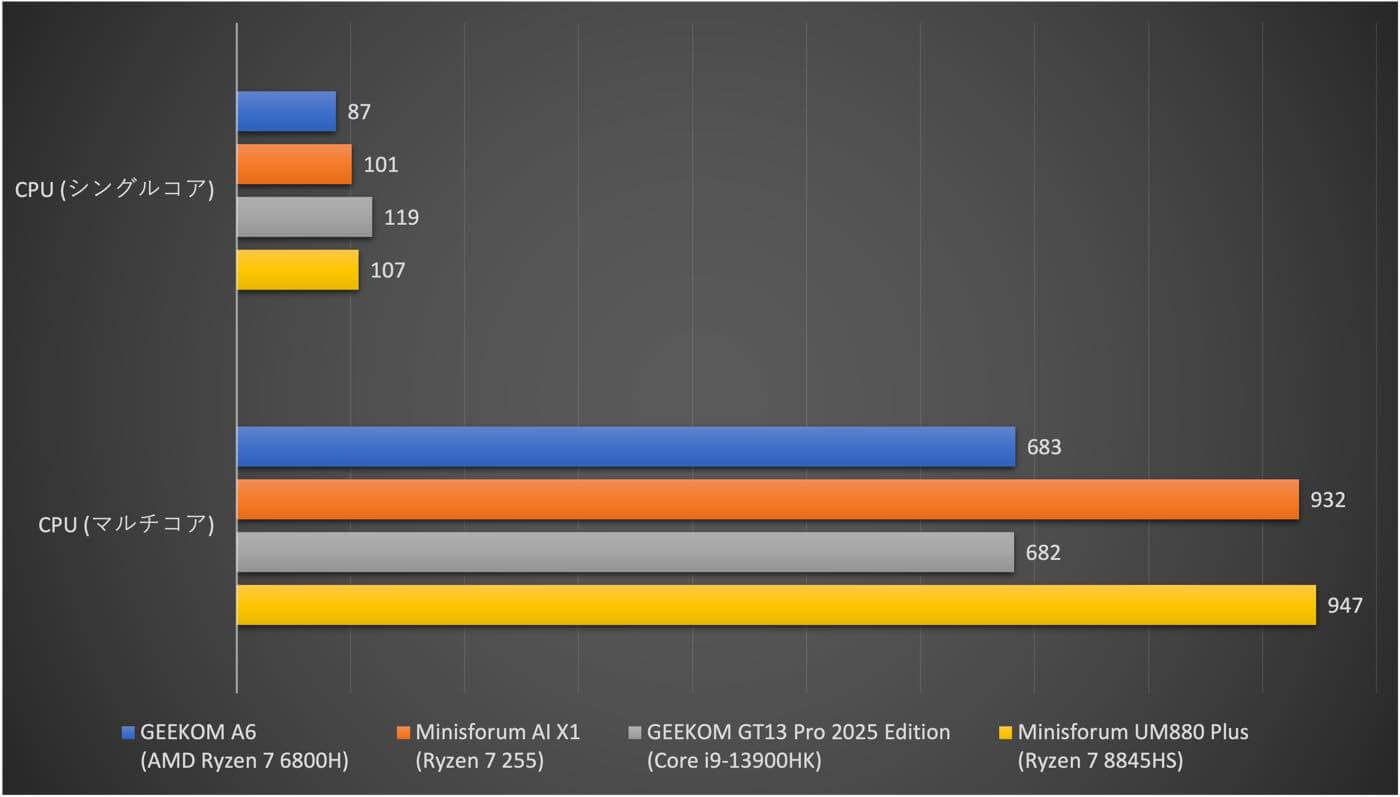

CINEBENCH 2024

「CINEBENCH 2024」はCGレンダリング速度からCPU性能を測定するベンチマークで、CGレンダリングはマルチスレッド処理向きの作業であることからコア/スレッド数が多ければ多いほど性能が高くなる他、動作周波数に比例して性能が上がる傾向もあり、CPUの最大性能を比較するのに最適なベンチマーク。

結果は下記の通りで、「PC Mark 10」の「Productivity」のテストと似たような傾向。

| テスト項目 | スコア |

|---|---|

| CPU (シングルコア) | 89 |

| CPU (マルチコア) | 683 |

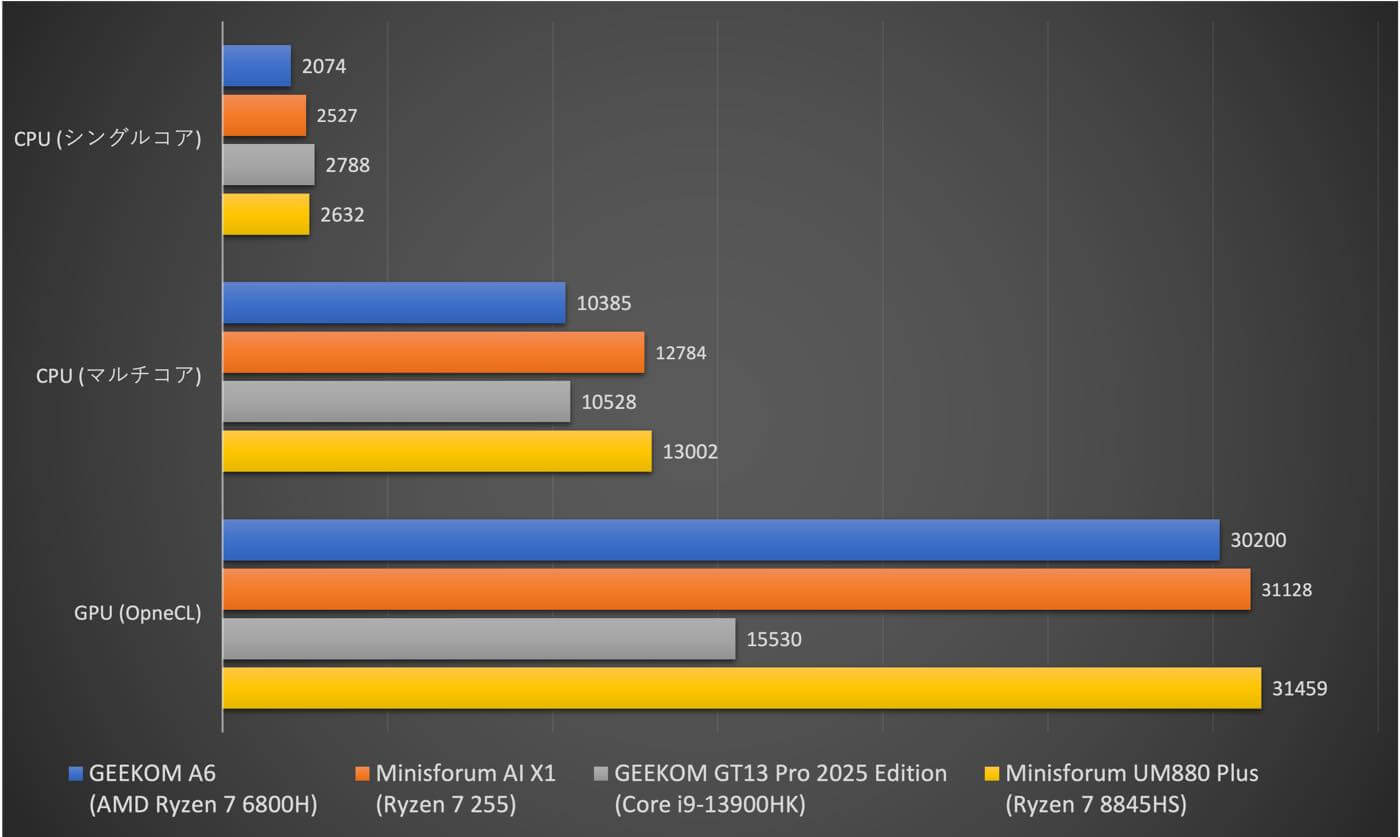

GeekBench 6

「GeekBench 6」はCPU性能をメインで測定するベンチマークソフトで、シングルコアとマルチコアのスコアの他、GPU性能を測定するベンチマークとして「OpenCL」のスコアも測定可能。

結果は下記の通りで、CPU性能は「CINEBENCH 2024」の結果と似たような形となっており、「OpenCL」のスコアは1世代新しいAMDのプロセッサを搭載したモデルと比較しても遜色ない結果となっています。

| テスト項目 | スコア |

|---|---|

| CPU (シングルコア) | 2074 |

| CPU (マルチコア) | 10385 |

| GPU (OpenCL) | 30200 |

なお、GeekBenchのベンチマークはプロセッサごとのランキングが公開されており、他のプロセッサとのスコアの差など、ランキングの詳細はこちらをご覧下さい。また、OpenCLのスコアのランキングはこちら。

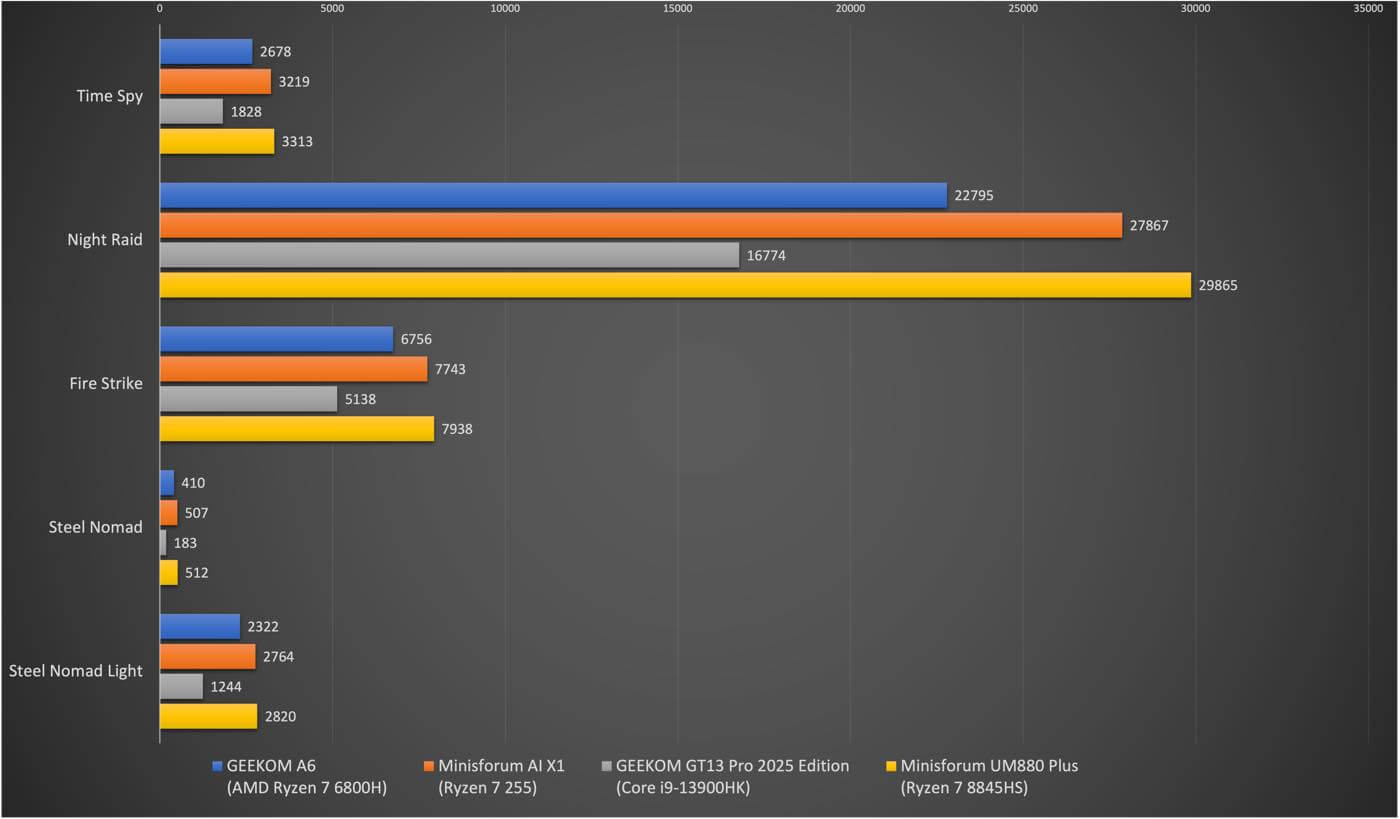

3D Mark

「3DMark」はハイエンドPCからタブレットPCまで利用できる定番3Dベンチマークソフト。DirectX 12を利用したベンチマークなどが用意されており、各テストの測定内容とスコアは下記の通り。

- Time Spy:ゲーミングPC向けのDirectX 12ベンチマーク

- Night Raid:「Time Spy」よりも軽量化されたテスト、CPU統合グラフィックスを備えた軽量デバイス向けのDirectX 12ベンチマーク

- Fire Strike:ゲーミングPC向けのDirectX 11ベンチマーク

- Steel Nomad:「Time Spy」に代わるベンチマークで、非レイトレーシングゲームの性能を測定するための推奨ベンチマーク

- Steel Nomad Light:CPU統合グラフィックスを備えた軽量デバイスの性能を測定するための推奨ベンチマーク

「GEEKOM A6」の各テストの結果は下記の通り。後述する各種ゲームのベンチマークテスト結果もほぼ同じ結果となりましたが、GPU性能に優れるAMD製プロセッサというだけあって、Intel Core i9-13900HKを搭載した「GEEKOM GT13 Pro 2025 Edition」を総じて上回る結果に。

| スコア | |

|---|---|

| Time Spy | 2678 |

| Night Raid | 22795 |

| Fire Strike | 6756 |

| Steel Nomad | 410 |

| Steel Nomad Light | 2322 |

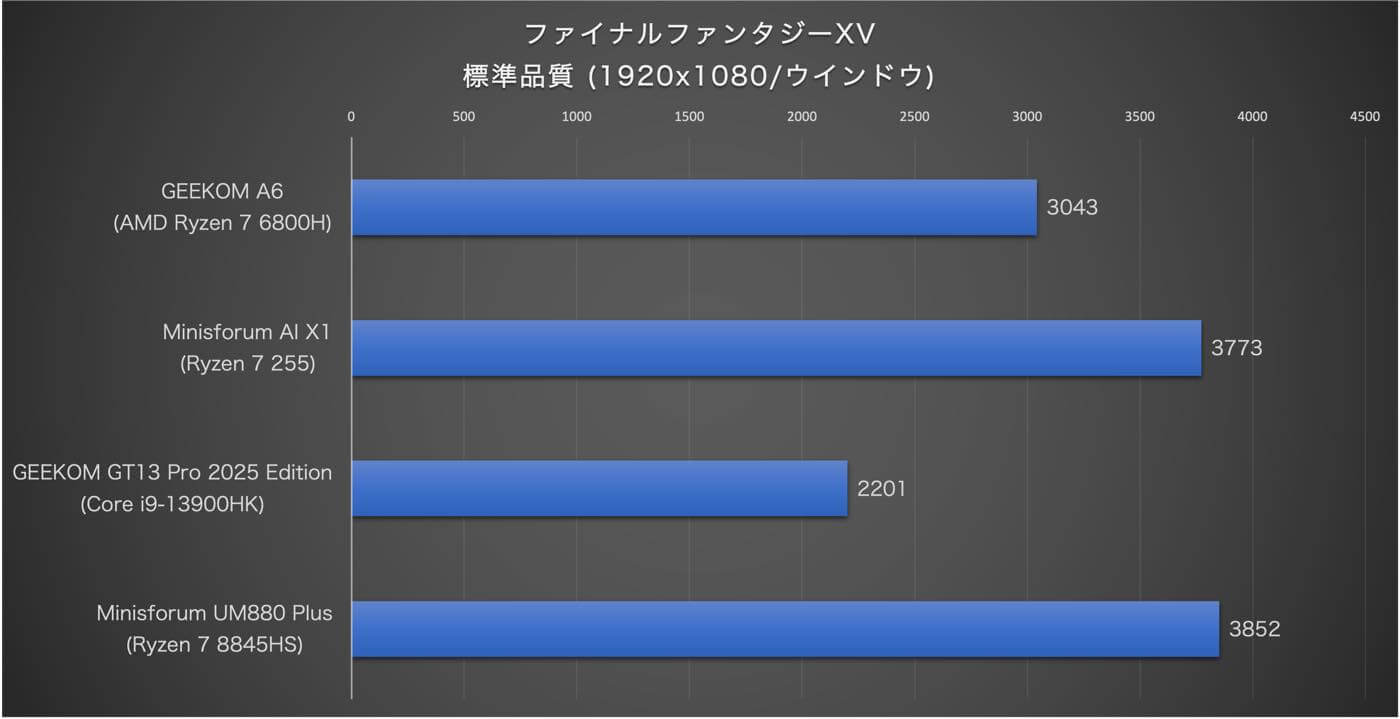

ファイナルファンタジー XV

2018年に発売された重量級のアクションRPG「ファイナルファンタジー XV」のPC版が快適に動作するか否かを推し量るためのベンチマーク。

ミニPCは基本的にCPU内蔵のGPUなので、総じて4K解像度でゲームをプレイするのは難しいものの、フルHD解像度(1920×1080)ではある程度プレイすることが可能ですが、「GEEKOM A6」はフルHDで標準品質の画質であればプレイ出来るといった結果に。

| 設定 | スコア | 評価 |

|---|---|---|

| 高品質 / 1920×1080 ウインドウ | 2355 | 重い |

| 標準品質 / 1920×1080 ウインドウ | 3043 | 普通 |

ファイナルファンタジーXIV 黄金のレガシー

「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」を動作させた場合のパフォーマンスの指標となるスコアを測定出来るベンチマーク。

「ファイナルファンタジー XV」と同じくフルHD解像度で標準品質であればプレイ出来る可能。ただ、その場合の平均フレームレートは35FPSでした。RPGなのでそこまで高いフレームレートは必要ないものの、高いに越したことはないので、もう少し画質を落とした方が快適にプレイ出来るかもしれません。

| 設定 | スコア | 評価 |

|---|---|---|

| 1920×1080 高品質 (デスクトップPC) | 3418 | 設定変更を推奨 |

| 1920×1080 標準品質 (デスクトップPC) | 5071 | 普通 |

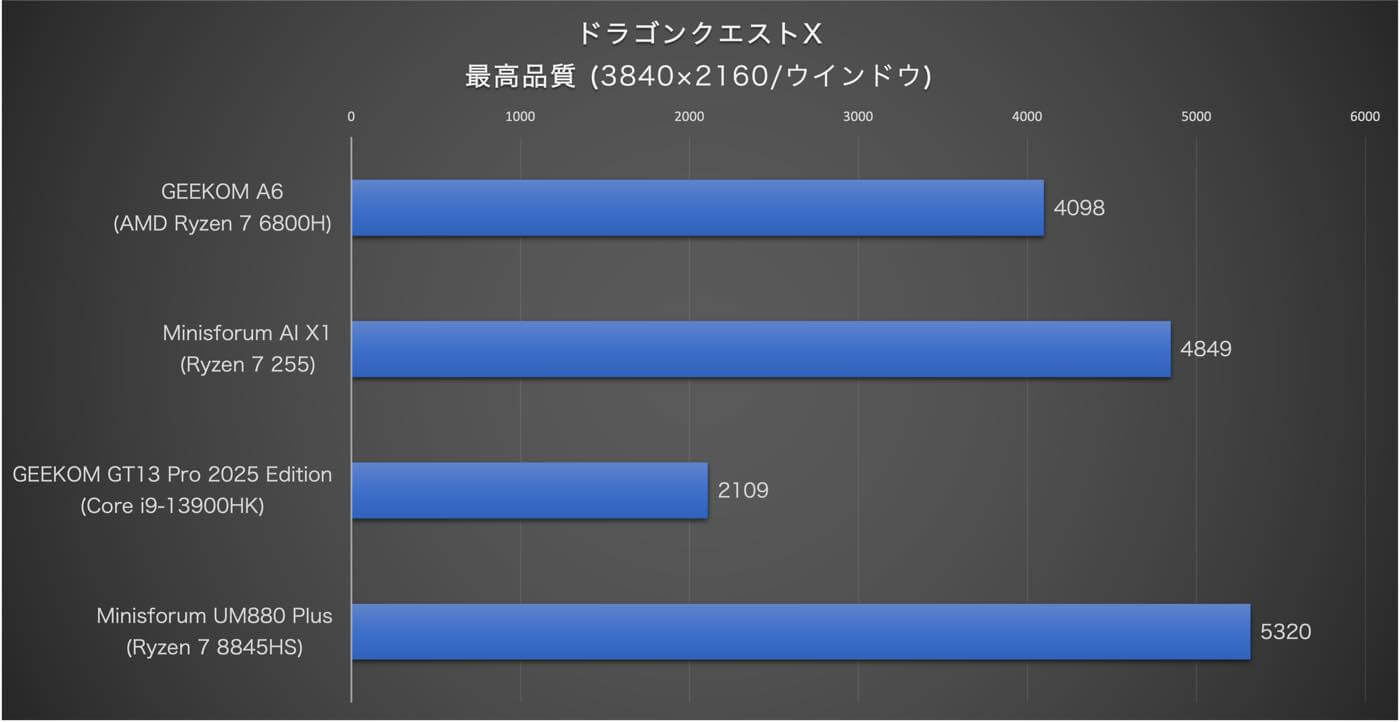

ドラゴンクエストX

上記のFFシリーズのベンチマークよりも軽い「ドラゴンクエストX」のベンチマークのスコアは、最高設定の「最高品質 / 3840×2160 / ウインドウ」でスコアが4098で、評価は“普通”となりました。

「ドラゴンクエストX」は内蔵GPUを搭載したミニPCでもある程度動作するゲームですが、より快適にプレイしたい場合はフルHD解像度でプレイする必要あり。

| 設定 | スコア | 評価 |

|---|---|---|

| 最高品質 / 3840×2160 / ウインドウ | 4098 | 普通 |

| 標準品質 / 3840×2160 / ウインドウ | 4033 | 普通 |

| 最高品質 / 1920×1080 / ウインドウ | 8626 | とても快適 |

まとめ

「GEEKOM A6」の性能は流石により新しいプロセッサを搭載したモデルには劣るものの、事務処理やネット閲覧、動画鑑賞程度の通常業務にはまだまだ十分過ぎるスペックとなっています。ただ、ゲームに関しては快適にプレイしたい場合は軽めのゲームにとどめておくのが無難な為、本製品は普段は一般的な作業をすることが多く、ゲームはあまりしないユーザー向けのモデルといった位置付け。

なお、事務処理用途だけで、より価格を抑えたいのであればIntel N100やIntel N150を搭載したミニPCが2〜3万円台でありますが、個人的にはもう2〜3万円足してでもこちらを購入した方がストレスがないと思います。

また、ノイズや発熱ですが、ベンチマークテストなどCPUに負荷をかけるとファンは全開になる為、デスク上に置いてるとまぁまぁ煩いレベルです。発熱に関しては、様々な高負荷のベンチマークテストをした場合、CPU温度は最大で95度くらいまで上がることはあったものの、本体表面はほんのり温かい程度で、小さい筐体に様々な部品を詰め込んでいるにも関わらず、冷却性能がきちんとしている印象。実際にサーマルスロットリングが発生することも一度もありませんでした。

今回レビューした32GB+1TBモデルの他に、32GB+512GBモデルも用意されており、価格は32GB+512GBモデルが63,900円、32GB+1TBモデルが68,000円。公式ストアでは32GB+512GBモデルは9,000円オフの54,900円、32GB+1TBモデルは3,100円オフの64,900円で販売されており、クーポンコード「knnrA622」を利用することでさらに3,500円オフの51,400円と61,400円で購入可能です。

Amazonでもクーポンコード「KNNRA622」を利用することで5%オフで購入可能で、これらクーポンコードの利用期限は2025年11月10日までとなります。

コメント